WBS 2020/7/1(水)

- 2020.07.02

- wbs

- 1. ディズニーも3密避け再開

- 2. 夜の街感染、影響は埼玉にも

- 3. 廃業も、日本のものづくりに危機

- 4. ドライブスルーラーメンに挑戦

- 5. 苦境の中リゾートホテル開業

- 6. 日銀短観雇用に懸念コロナで転換点迎える

- 7. 香港返還23年、歴史的1日に警察が300人以上を逮捕

- 8. 香港から資金流出か国際金融センターの危機

- 9. 新型コロナ関連ニュース

- 10. ポイントで浸透も、店は悲鳴脱キャッシュレスの兆し

- 11. 路線価5年連続上昇

- 12. N700Sデビュー

- 13. 中国マスクバブル崩壊コロナ対策見本市でアピール

- 14. 世界のマーケット景気低迷を懸念、市場に影

- 15. 経済再開後のアメリカ景気に再失速懸念も

- 16. ミズノ薄底、新シューズ

- 17. オリンパス内視鏡を刷新

- 18. きょうレジ袋有料化

- 19. 中国習政権の強硬姿勢実は厳しい立場の裏返し

ディズニーも3密避け再開

待ちに待ったこの日がやってきました。

営業を再開した東京ディズニーランドと東京ディズニーシー。

3密を避けるために事前予約制をとり、来園客数は通常の半分以下に抑えているといいます。

しかし感染者数は増え続けています。

夜の街感染、影響は埼玉にも

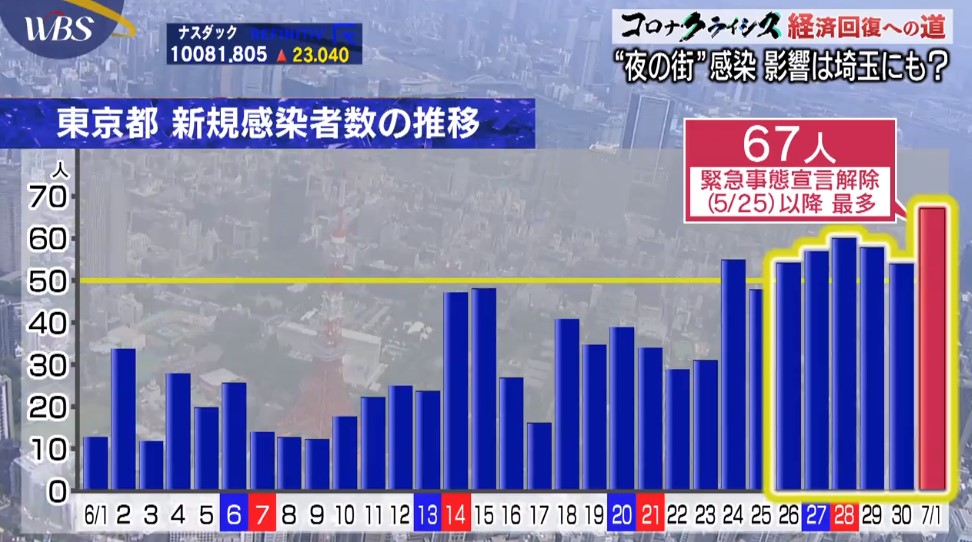

今日東京都の新たな感染者は67人。

事態宣言が解除されて以降最多となりました。

50人を超えるのは6日連続です。

いわゆるの街に関連した感染者はこの一週間6割の新宿エリアでしたが、今日は14人が池袋の夜の街に関係していました。

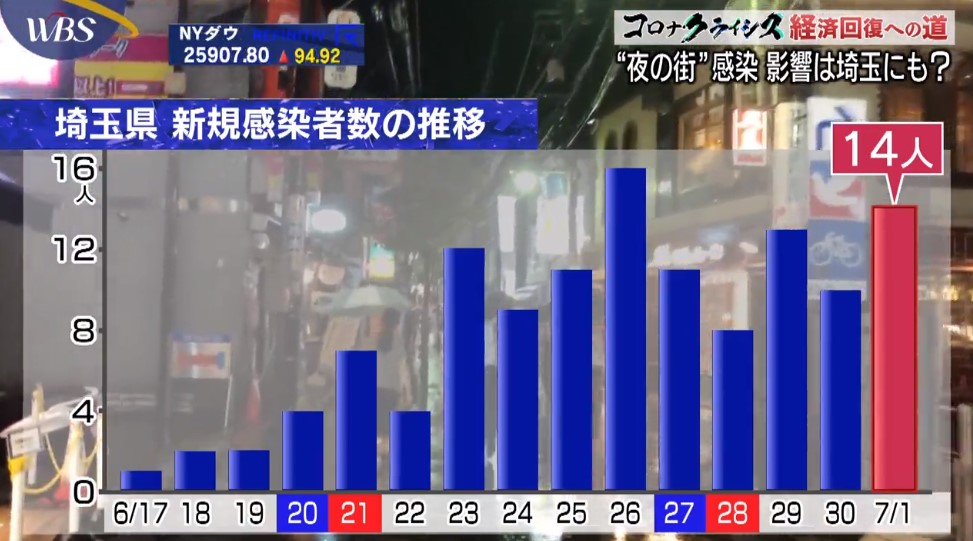

東京と埼玉を結ぶ路線が乗り入れる池袋は埼玉県民にとって東京の玄関口。

池袋での感染者増加は隣接する埼玉県にとっても他人事ではありません。

埼玉県内の感染者は6月後半以降増加傾向で、今日も新たに14人の感染が確認されました。

危機感を抱く埼玉県の大野知事は県民に対して都内での飲食や繁華街への外出自粛を呼びかけています。

政府が再び緊急事態宣言を出すことはあるのでしょうか。

菅官房長官

「最悪の場合には再び発出する可能性がありますが、直ちに再び緊急事態宣言を発出する状況に該当するとは考えておりません」

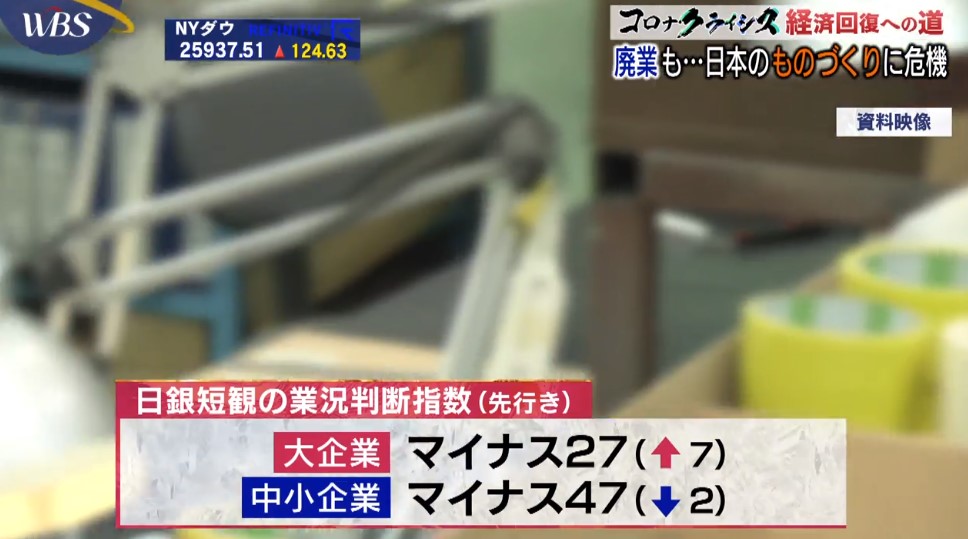

廃業も、日本のものづくりに危機

感染拡大の懸念が強まるなか日銀が今日発表した短観。

大企業製造業の景況感は-34と、3月の前回調査から26ポイント悪化しました。

2009年6月以来11年ぶりの低水準です。

特に悪かったのは自動車です。

-72と前回から55ポイント悪化。

今日発表された6月の新車販売台数は1年前に比べ22.9%減。

5月に比べると下落幅は縮小したものの依然厳しい状況です。

落ち込んだ経済をどう立て直すのか。

経済界や労働組合の代表が今日、西村経済再生担当大臣に提言を手渡しました。

経団連 榊原前会長

「ビジネスがグローバル化してまして、渡航制限はビジネス面で影響が出ている。ビジネス往来の再開については早急に幅を広げた形でやっていただきたい。入国者については水際作戦、これは毅然として行っていただきたい」

大企業以上に苦しいのが中小企業です。

製造業の景況感は前回から-30ポイントと過去最大の下落幅です。

中小の町工場が集まる東京都大田区では廃業を考えるところも出始めています。

産業用機械に使われるプラスチック部品を50年以上作り続けてきたこちらの工場。

新型コロナの影響で2月後半から仕事が減り始め、5月の売り上げは前の年に比べて5割減少。

経営者だった渡邉さんは持続化給付金をもらったとしても焼け石に水だと考え、廃業を考えました。

しかし気にかかったのは社員のことでした。

「これ以上続けても難しいから1日でも早くやめた方がいいということになった。社員の雇用も守りたいから取引先に丸ごと買っていただけないかという話をしたところ、引き受けましょうと言ってくれた」

結局廃業ではなく、取引先企業に会社を売却することに。

渡邉さんは社長を退きましたが、事業は継続。

従業員16人の雇用と長年培った技術は守ることができました。

しかし二代目社長だった渡邉さんには複雑な思いが残ります。

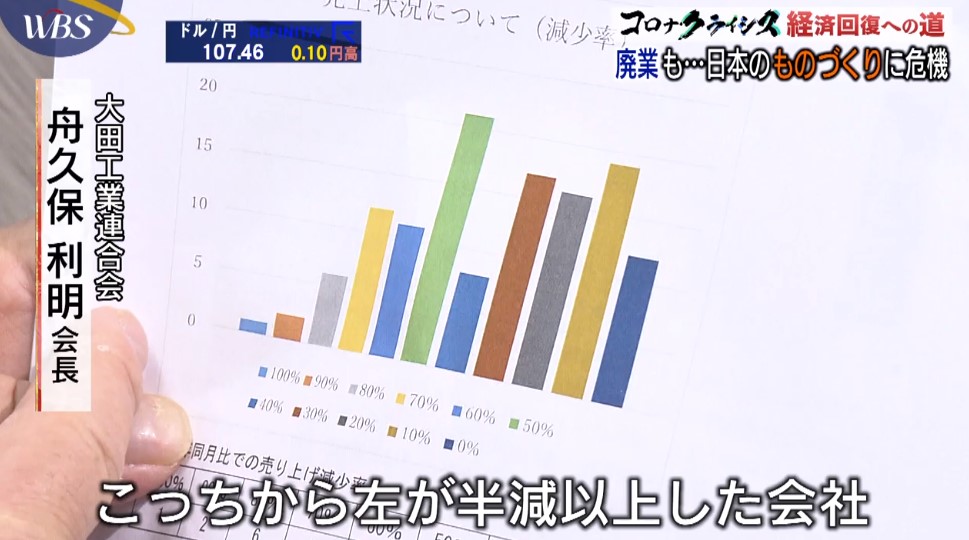

大田区の町工場が加盟する団体が行った会員企業へのアンケート結果には、コロナの影響を受けた厳しい現状がにじみ出ています。

大田工業連合会 舟久保会長

「ただ半分ぐらいはもう4割以上は減ってる」

日銀短観で先行きの景況感を見ると、大企業では現場より改善していますが、中小企業ではさらなる悪化を見込んでいます。

日本のものづくりを支える技術が集まった中小工場の廃業の増加が現実味を帯びています。

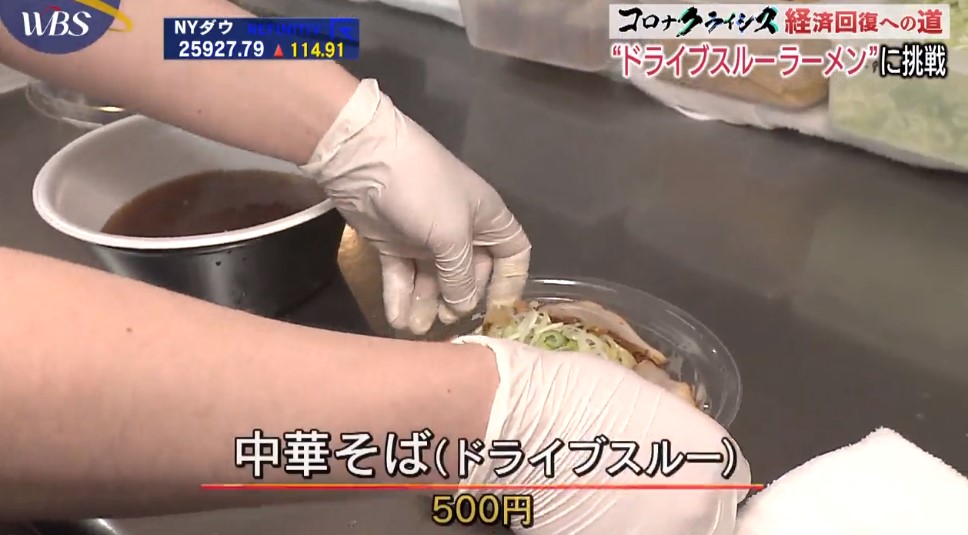

ドライブスルーラーメンに挑戦

日銀短観では大企業非製造業も-17と前回調査から25ポイント低下。

中でも宿泊飲食サービスは-91ポイントと過去最低を更新しました。

その飲食業では新たなサービスで活路を見出そうという動きが。

ラーメンチェーンの幸楽苑が、今日から群馬県内の3店舗で始めたのはドライブスルー。

コロナ感染拡大の中でPCR検査から食品の販売まで各所で活用され注目が高まったドライブスルー。

ラーメン店となると、ラーメンは茹でた麺や具材とスープを分けて持ち帰ります。

幸楽苑では外出自粛などの影響で4月の既存店の売上が1年前の半分に減少。

そこで創業以来初めてとなるドライブスルー店舗の展開を5月から始めました。

今回幸楽苑がドライブスルーを始めた群馬県は実は運転免許の保有率が全国1位。

飲食だけではありません。

群馬県高崎市にあるこちらの薬局ではドライブスルーで薬を受け取ることができます。

処方薬の受け取りもドライブスルー。

クリーニングもドライブスルー。

さらには眼鏡も車に乗ったまま購入できます。

いわばドライブスルー王国ともいえる群馬県。

幸楽苑はニーズが高いと見込んで群馬での展開を決めました。

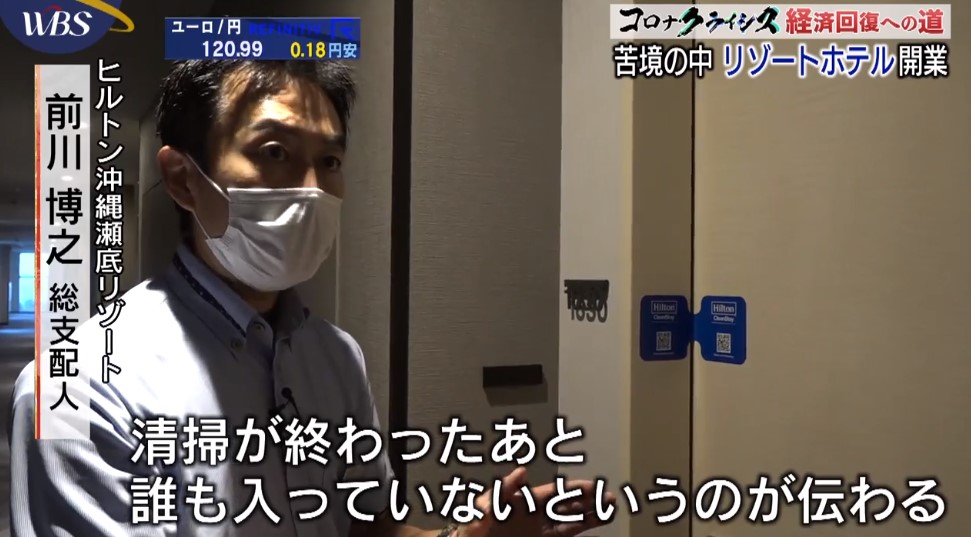

苦境の中リゾートホテル開業

コロナによる打撃が大きい観光業。

沖縄の那覇空港から1時間ほどの場所にある瀬底島に大型リゾートホテルがオープンしました。

オープンしたのはヒルトン沖縄瀬底リゾート。

目の前には白い砂が美しいと人気の瀬底ビーチが広がります。

客室数はおよそ300室。

2階以上の部屋は全てオーシャンビューです。

徹底したのはコロナ対策をしながら客に満足してもらうことです。

従来の客清掃を終えた状態に加えて、テレビのリモコンやドアノブなど客がよく触る場所を10箇所をさらに消毒します。

消毒が終わると扉にシールを貼ります。

前川支配人

「清掃消毒が終わった後に誰も入っていないっていうのがお客様にも伝わります」

レストランでも、フルーツもパンも最初から一人分にして提供。

手間はかかりますが、こうすることで人気の高いビュッフェスタイルは貫きました。

コロナの影響で開業日を延期する可能性もあったと言いますがなんとか間に合わせました。

観光が主要産業の沖縄。

今年2月から5月にかけての観光客数は去年と比べて合計223万人も減少。

経済損失額はいつ1867億円と見込まれていて立て直しが急務です。

地元の期待もかかっています。

ヒルトンと共同でこのホテルを開発したのは森トラスト。

実はここかつて別の企業が大型リゾートホテルを計画していました。

アメリカのサブプライム問題の影響で2008年に経営破綻。

工事が中断され建物はそのまま廃墟と化していました。

この土地を森トラストが取得し開発したのです。

森トラスト 伊達社長

「沖縄で新しいホテルが予定通り開業して、頑張ってやってくんだよってこと自体、地域にとっても光になってくれればいいと思ってます」

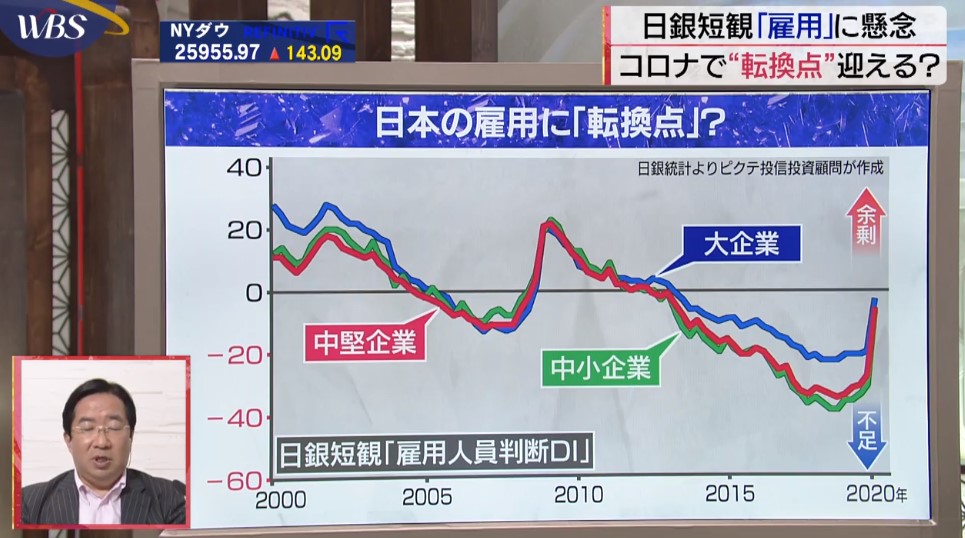

日銀短観雇用に懸念

コロナで転換点迎える

ピクテ投信投資顧問シニアフェロー 市川さん

私が注目していたのは雇用人員判断DI。

企業に雇用が過剰から不足の比率をひいた数字でありまして、マイナスであれば逼迫してるという状況を表してる。

安倍政権が発足した2013年以降マイナス幅が拡大してきたんですけれども、その背景には景気が良かったということ、そして生産人口が減少に転じていましたから、その二つの要因で雇用が逼迫してきた。

今回、新型コロナウイルスの問題で一気にマイナス幅が縮小しているんですね。

この雇用の問題というのは今後も日本経済に与える影響は非常に大きいと思うんですけども、その中でも一つは新型コロナウイルスそのもののによるものということがあると思うんですけれども、それと同時に例えばIT化が進んでいく中で、事務系の仕事全体のワークフローの見直しの中で、もっと効率化をしていこうというような動きが出てくることによって、雇用情勢が大きく変わっていく可能性があります。

これは長期的なインパクトというものを注目しておかなければいけないと思います。

香港返還23年、歴史的1日に

警察が300人以上を逮捕

香港中心部を猛スピードで突き進む警察車両。

始めたのは国家安全維持法に反対するデモ隊への放水だ。

今日こうした光景が香港各地で散発的に見られた。

取材班がデモ活動を取材していると、警察とデモ隊が対峙。

すると両側からテープを持った警察が近づき囲まれた。

取材班は規制線の外に。

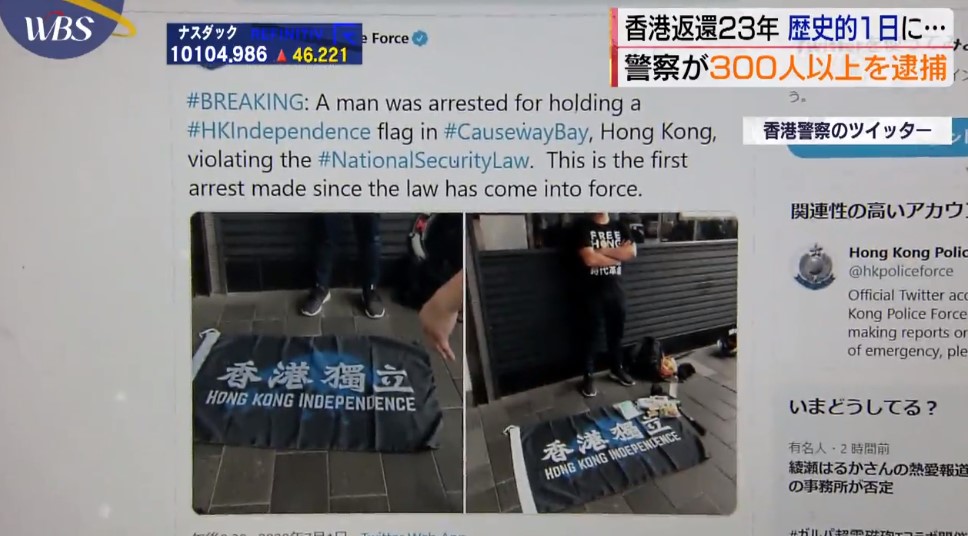

こちらは香港警察が今日午後SNSに投稿した写真。

香港警察

「速報です。香港の独立を主張する旗を持っていた男を逮捕しました。国家安全維持法違反で最初の逮捕者です」

逮捕者の写真をSNSに投稿する異様な光景。

警察は300人以上を逮捕。

そのうち7人が国家安全維持法違反だと言う。

警察の占拠する公道から逃れるため、デモ隊はショッピングモールに。

国の分裂や政権の転覆などの行為を犯罪として規定した国家安全維持法。

実態としては言論だけではなく、司法でも中国の香港への関与を強めるもので、香港の高度な自治を約束した一国二制度の崩壊とも言える。

この日は香港がイギリスから中国へ返還され、23年を迎えた記念日。

香港政府のトップ林鄭月娥行政長官は、こう宣言。

「香港の国家主権と領土保全、安全制度を維持するため、歴史的な一歩を踏み出した。」

去年は55万人だった返還日のデモの参加者は今日は1万人ほどに縮小。

国家安全維持法が着実に香港社会を萎縮させている。

こうした現状に国際社会からは

イギリス ジョンソン首相

「国家安全維持法は香港の自由と権利を脅かす。」

またアメリカのポンペオ国務長官は、一国二制度を一国一制度に変えたと中国を批判。

これに対して中国政府の香港担当者は

「一国一制度なら簡単だった。香港のために手間をかけて国家安全維持法を制定した」

香港から資金流出か

国際金融センターの危機

施行から一日も経たず国家安全維持法による逮捕者が出た香港。

国際金融センターの地位にも影響を及ぼすのか。

語るのは香港の区議会議員。

2年前までHSBC香港上海銀行で中国経済専門のエコノミストだった。

言論の自由が危うくなるのか影響は影響は経済レポートの内容まで。

中国本土を重視する香港の大手金融機関はこぞって国家安全維持法への支持を表明。

幹部が指示の署名をする写真なども批判を避けるためあえて公開したと見られている。

しかしアメリカの金融機関での経験が長いヘッジファンドのマネジャーは香港の位置づけが大きく変わると指摘。

「投資家は政治面での不安定を嫌う。金融機関はとても柔軟性があり国際的企業を甘く見てはいけない。彼らは出たければさっさと出ていく。特にアメリカ企業はそうだ。アジアで大きな利益を得ているし香港にいる必要はない。ほかの都市に移転してアジアで利益を出していくことはできる」

その最有力候補地がシンガポールだ。

特にヘッジファンドの動きが顕著だという。

シンガポールの4月の非居住者の銀行預金残高は1年前と比べ40%以上と急増。

香港の国際金融センターとしての地位が静かに揺らぎ始めている。

新型コロナ関連ニュース

日本国内の感染者数は125人増え18825人となりました。

回復した人の数は100人増えて16716人となっています。

亡くなった人の数は2人増え976人となりました。

43人が亡くなった病院の院長が初めて会見しました。

患者や職員214人が新型コロナウイルスに感染し、43人が亡くなった東京台東区の永寿総合病院の院長が会見しました。

院長は被害にあった患者や家族に謝罪した上で、国内最大級のクラスターが発生した要因については感染を疑うタイミングに遅れがあったとしています。

大手百貨店4社が今日発表した先月の既存店売上高は1年前に比べておよそ2割から3割の減少となりました。

羽田に世界で初めて導入されました。

日本航空が羽田空港の第1ターミナルに今日から導入したのが自動運転車椅子です。

1人乗りの自動運転の車椅子が空港に導入されるのは世界初で、介助者が不要なため感染リスクの抑制が期待できます。

また無人で保管場所に戻るため乗り捨ても可能です。

感染防止のため休業が続くリオデジャネイロのバー。

調査官が内偵調査に訪れてもしまっているようですが、隣のペットショップに入るとバーと繋がっていました。

狭い店内で16人もの客がこっそり酒を飲んでいて、ペットショップが営業できることを悪用していました。

ポイントで浸透も、店は悲鳴

脱キャッシュレスの兆し

東京巣鴨の商店街、キャッシュレス決済が浸透していました。

昨日までのポイント還元に加え、普及を加速させた要因がもう一つあります。

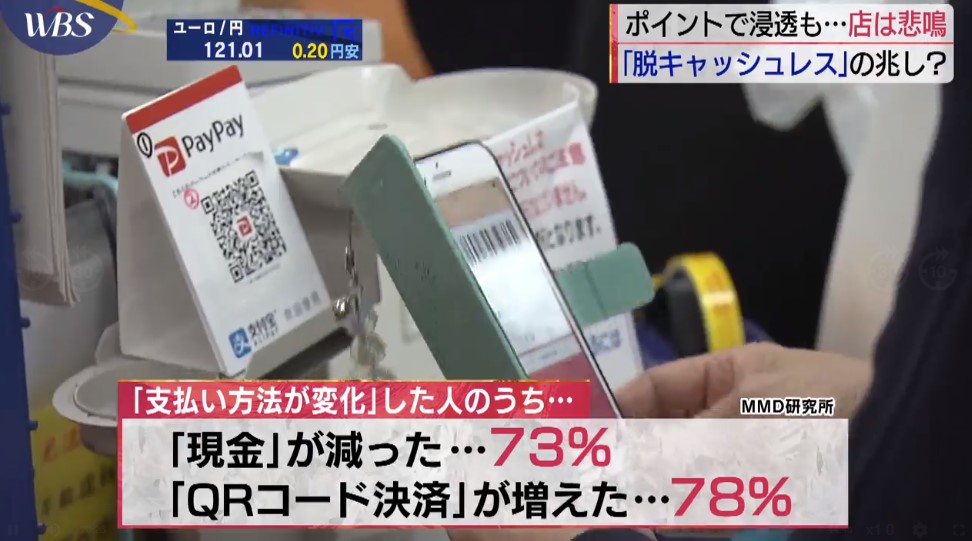

それが、4月に行われた調査で、新型コロナの拡大によっておよそ2割の人が支払い方法の変化があったと回答。

このうち7割が現金の利用を減らし、8割がスマホのQRコード決済を増やしました。

しかし今、そうしたキャッシュレス拡大の流れに変化の兆しが。

理由はポイント還元の終了です。

せっかく始めたキャッシュレス決済を大幅に減らそうとしていました。

理由は決済インフラを提供する事業者に払う手数料だと言います。

こちらのスーパーの店頭には。

現金での支払いを求める張り紙が。

脱キャッシュレスの姿勢が鮮明です。

このスーパーは去年ポイント還元会社に合わせて、スマホ決済のpaypayとクレジットカードを導入。

paypayは今のところ無料ですが、クレジットカードは売上に対して3%前後金額は月100万円を超えます。。

しかし業界団体の調べによればスーパーの営業利益率は平均1%。

キャッシュレス決済は手数料によっては使われるほど赤字になりかねない。

paypayの手数料は来年9月まで無料ですが、その後は未定。

他のスマホ決済各社も無料を続けるところもありますが期限付きです。

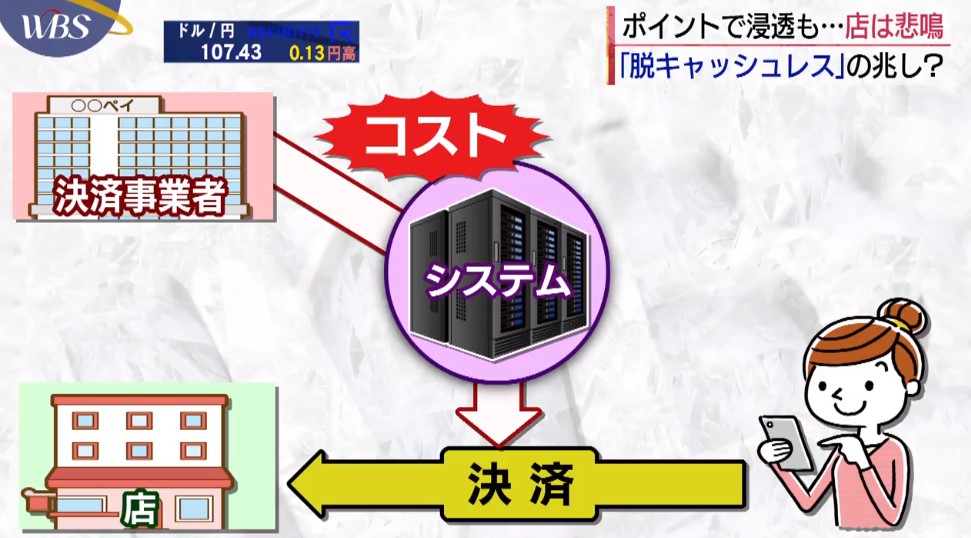

無料が続けられないのはコスト負担が重いため。

各社とも決済事業は赤字だと言います。

スマホ決済には店と利用者を結ぶシステムの運用コストがかかります。

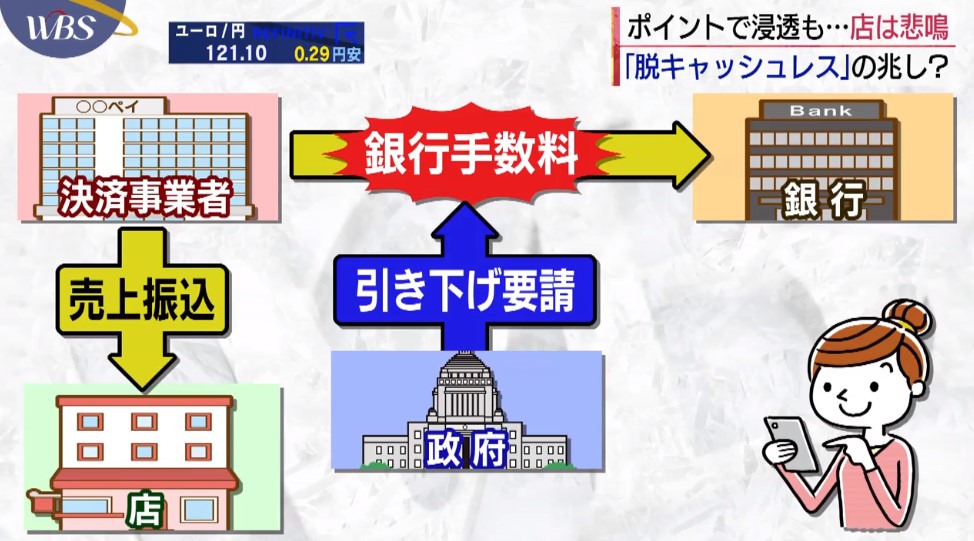

さらに決済事業者が店の口座に売上を振り込む時は銀行手数料などが発生します。

政府は高いコストの一員になっている銀行手数料などの引き下げを関係団体に求めています。

政府は6月に開いた検討会で、手数料の上昇に歯止めをかけるため、決済事業者に手数料の開始を継続的に求めるガイドラインを作りました。

一方ペイペイは今日からセブンイレブンで、来月からは全国の中小規模の店舗で決済金額の最大10倍のポイントを付与すると発表しました。

様々なサービスを打ち出すことで、手数料に見合った付加価値を訴えると言います。

路線価5年連続上昇

相続税や贈与税の算定基準となる路線価が公表され、35年連続で全国トップとなった東京銀座の鳩居堂前が1平方メートルあたり4592万円と過去最高額を更新しました。

全国平均でも1.6%のプラスで、5年連続の上昇です。

都道府県別の上昇率トップは沖縄県の10.5%でした。

N700Sデビュー

13年ぶりにフルモデルチェンジした東海道新幹線の新型車両N700Sが今日デビューし、一番列車の東京発博多行きのぞみ1号が午前6時に出発しました。

新型車両は横揺れを軽減する装置の搭載や座席のリクライニングの改善などで乗り心地が向上したということです。

JR東海は2022年度末までに40編成を導入する予定です。

中国マスクバブル崩壊

コロナ対策見本市でアピール

今日から上海市内の大規模展示場で始まった見本市。

全国からおよそ600の企業が集結し、会場の半分以上を占めたのがマスクです。

こちらにはファッションに特化したカラフルなマスク。そしてこちらは網タイプ、完全に肌が透けています。

感染対策の役割は果たせそうにありませんが、ファッション用としてアメリカ向けに人気だといいます。

客が訪れず閑散としたマスク企業のブースも。

新型コロナ以降、中国では政府の号令のもとをマスク外交を繰り広げましたが、輸出先の国々で品質問題が浮上。

供給過剰に陥り、倒産する工場も出ている。

会場に並ぶ珍商品は苦肉の策なのか。

マスクバブルの崩壊した中国、今後も展示会で国内外にアピールを続けるそうです。

世界のマーケット

景気低迷を懸念、市場に影

新型コロナの再拡大による景気低迷の懸念が株式市場にも影を落としました。

新型コロナのアメリカでの深刻な流行に加えて、日本でも新規感染者数の増加傾向が続いていることから経済活動が停滞することへの懸念が強まりました。

日経平均株価の終値は前の日より166円安い22121円でした。

中国の上海市場は1.4パーセントの上昇。

国家安全維持法の施行で混迷を深める香港は休場でした。

続いてヨーロッパです。

11時15分現在の値ですが、各国何も上昇しています。

ニューヨーク株式相場です。

先ほど発表されたアメリカのISM製造業景気指数が好況と不況の境目である50の節目を4か月ぶりに上回りました。

ダウは現在27ドルほど上昇、ナスダックは54ポイントほどの上昇となっています。

経済再開後のアメリカ

景気に再失速懸念も

市川さん

間違いなく影響を与えますね。

特にアメリカでもともと感染が拡大してたのは北東のニューヨークとか、マサチューセッツだったわけですけれども、今は西部とか南部に広がっておりまして、例えばカリフォルニアとかテキサスとかフロリダとかアリゾナといった州なんですけども、実はこの4州を合計すると昨年のアメリカのGDPの30.2%、非常にウエイトが重いんですね。

そうした中で感染が拡大しているわけでありまして、例えばテキサスフロリダは経済活動再開を一時中止に追い込まれています。

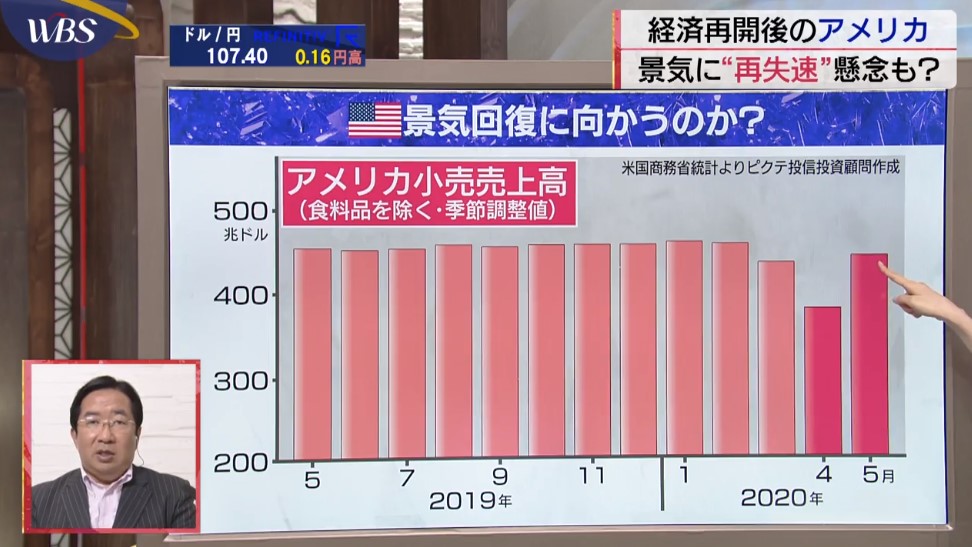

例えば小売り売上高のグラフ、4月は大きく落ち込んで、5月は戻りましたけども、これが一旦落ちて必要な消費が、買わなきゃいけないものが5月になって経済活動再開になって買われたことによって戻ったのか、それとも回復過程にあるのか、もうちょっと様子見ないとわからないですね。

これは非常に大きなインパクトがありますから今後も注目しなければいけないと思いますね。

ミズノ薄底、新シューズ

スポーツ用品大手のミズノは今日、ランニングシューズの新商品を発表しました。

独自開発の素材をソールに使用し、軽くて反発力が高い薄底シューズを実現しました。

ここ数年有力選手の多くがアメリカのナイキ製の厚底シューズを履く中、今年の箱根駅伝でミズノの薄底シューズを履いた選手が区間新記録を樹立したことで注目を集めていました。

発売は7月中旬を予定していて、シリーズで100万足の販売を目指します。

オリンパス内視鏡を刷新

オリンパスは癌など消化器疾患の早期発見や診断に役立つ、新たな内視鏡システムを3日から国内市場に投入します。

近い距離と遠い距離の二つの画像をリアルタイムで合成することで、これまでのものと比べてより鮮明な画像を得ることができます。

オリンパスによりますと国内33000台の内視鏡のうち、およそ7割が5年以上使われているため、新たなシステムへの買い替えを促します。

きょうレジ袋有料化

全国の小売店で今日、プラスチック製レジ袋の有料化が義務付けられました。

コンビニ大手のローソンでは、レジ前に有料化の案内を表示するなどして客への周知を図っていました。

コンビニ大手3社はいずれもレジ袋1枚3円で販売していて、セブンイレブンは特大サイズのみ1枚5円としています。

中国習政権の強硬姿勢

実は厳しい立場の裏返し

市川さん

習近平さんの強さではなく弱さを反映してるんじゃないでしょうかね。

新型コロナウイルスへの対応に失敗して、中国経済も落ち込んでいますから、そうした中で習近平さんに反対する勢力が相当力を盛り返してるという話もあって、香港だけではなくて、例えば南沙諸島も尖閣諸島もそうなんですけども、かなり強引な姿勢が目立つようになってきてるのは、ここでリーダーシップを再確立するということで、かなり危険な状態ではないかと思いますね。

- 前の記事

WBS 2020/6/30(火) 2020.06.30

- 次の記事

WBS 2020/7/2(木) 2020.07.04