日経プラス10 神様に学ぶ!身につく「プレゼン力」 圓窓代表 澤 円

- 2020.11.14

- wbs

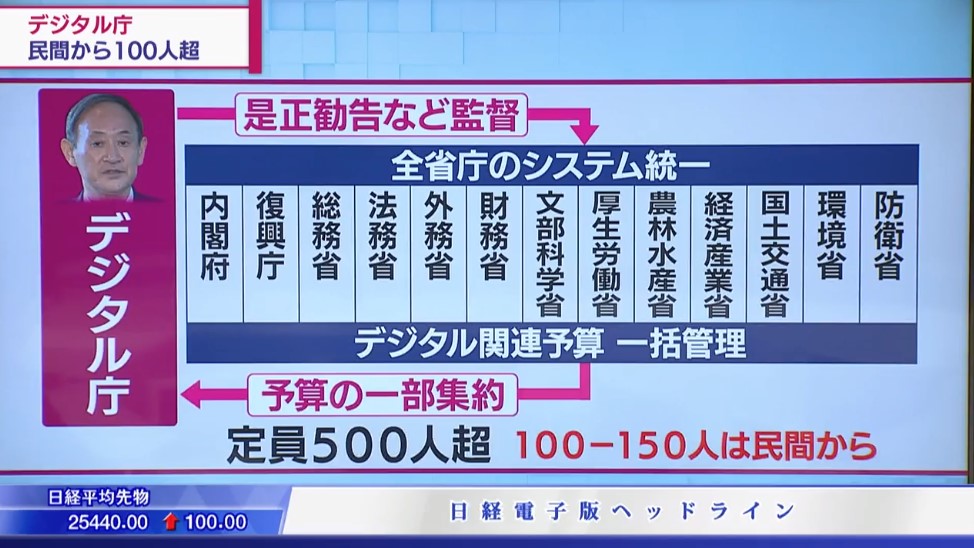

デジタル庁、民間から100人超

政府が来年秋に新設するデジタル庁の概要が判明しました。

総理大臣をトップとする直属とし、民間から100人を超える人材を起用する中央省庁としては極めて異例の組織となります。

他の省庁に属さず総理大臣自らがトップを務めるという直轄の組織です。

全ての省庁のバラバラで効率が悪いとされるシステムの統一を担当しますが、強力な権限を持たせるために統一が遅れているそれぞれの省庁に対しては是正を勧告するなど監督することができます。

またデジタル関連の予算を一括管理します。

システムの調達や整備にかかっている費用。

それぞれの省庁に今付いている予算を今後デジタル庁の方に集約まとめていくということです。

もう一つポイントになるのがデジタル庁の職員をどう集めるかということなんです。

デジタル庁の職員の定員500人を超える想定ですが、この分野に欠かせないIT情報技術関連の人材、たとえばシステムの構築をするエンジニアとか計画を管理しているプロジェクトマネージャーなどを確保する必要があります。

そこで民間企業から100人から150人を起用する方針なんです。

中央省庁が民間人をこのように大量に起用するのは本当に異例です。

政府はこのデジタル庁の概要を年末に策定する基本方針に盛り込んだ上で関連する法案を来年の通常国会に提出します。

Q:澤さんはMicrosoftにこの8月までいらしたのでITのことについても詳しくていらっしゃいます。

民間からIT人材を100人以上入れてデジタル庁の組織を作っていくということなんですけれども、どのように見ていらっしゃいますか?

澤 円 圓窓代表

マイクロソフト時代10年以上トッププレゼンターに。

プレゼンの神様と呼ばれる。今年退職し独立。

僕にとってはすごく嬉しいニュース。

なぜかと言うと国を良くしたいって思っていて、なおかつテクノロジーに詳しいっていう人って、すごくたくさんいるんです。

ただどこを手伝えばいいのかっていうのがちょっと明確じゃなかったところあるんです。

それぞれの省庁にそれぞれ関係者がいてっていう状態だったんで、一気にどこかを何か手を入れるとレバレッジかかるって言うのは見つけづらかった。

これがあれだけ強力な権限を持った状態でお手伝いできるっての喜んでいる人は多いと思いますね。

スピードは民間の企業が入る方が早い。

もう一つ、知識を活かしやすいってのがあります。

まったく今までのしがらみのない状態で本当に実力を発揮できる機会が得られるんじゃないかと思います。

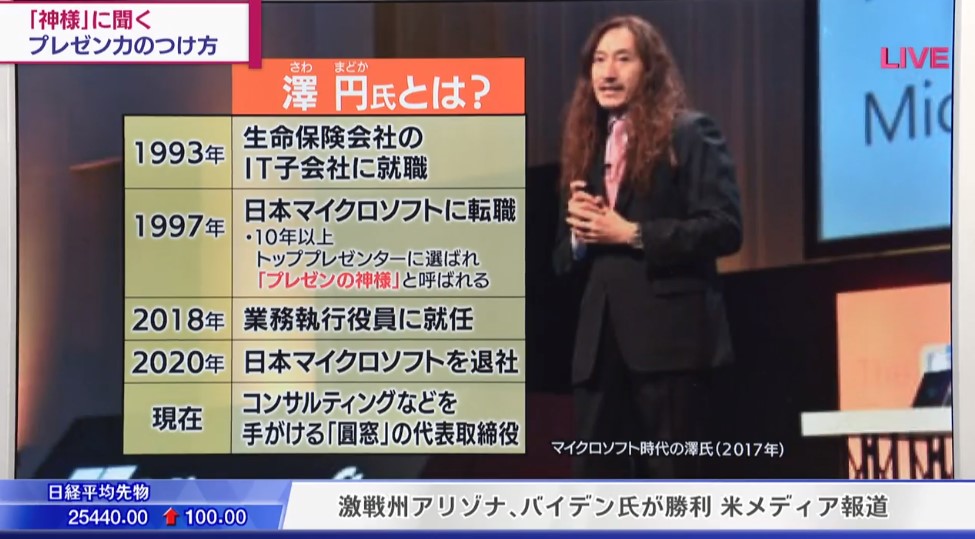

プレゼンの神様に学ぶプレゼン力のつけ方。

澤さんのプロフィールをご紹介をさせていただこうと思います。

生命保険のIT子会社から経歴はスタートしていまして、その後日本マイクロソフトに転職。

業務執行役員も務められました。

今年8月にMicrosoftを退職されています。

年間300回以上のプレゼンをこなしていらっしゃって、マイクロソフトのビルゲイツ氏からは何度も賞をもらうなどして、トッププレゼンターに選ばれています。

Q:プレゼンの神様という風に今は呼ばれていますけど、最初からプレゼンが上手だったんですか?

実際にはプレゼンテーションっていうのは僕テクノロジーカンパニー入る前で文系だったんですよね。

さっぱりわかんないんですよ。

それも93年に社会人になった時なので、言われる検索して調べるっていうことができない時代だったんですね。

本当にポンコツエンジニアで苦労したんですけど、その分からない用語ってのを自分で分かるようにするというのを工夫していたら95年がやってきたんですよね。

インターネット登場。

全世界にガンとリセットがかかった。

その時に、たくさんの人たちがもっと知りたいって思ったんですね。

だけど分からない。

その時に僕の説明ってもしかしたら役に立つんじゃないかなって、そこからスタートって感じです。

膨大に増えた初心者向けの説明をするのに僕はうってつけだったっていうことですね。

難しいことをやさしく説明するのって本当に難しいですからね。

Q:新たにそのプレゼンの重要性が高まって帰るというふうに思われていらっしゃいますか?

それはもう間違いなくそうだと思いますね。

とにかくインターネットの登場以降オンラインによって、いろんな人が繋がるようになって、そして情報発信がすごく楽になった。

情報を発信するっていうところに責任を負わなきゃいけなくなってきたので、そうなってくると正しく情報を、そして相手が喜ぶように伝えるっていう重要性は高まる一方かなと思っています。

2020年は世界同時リセット

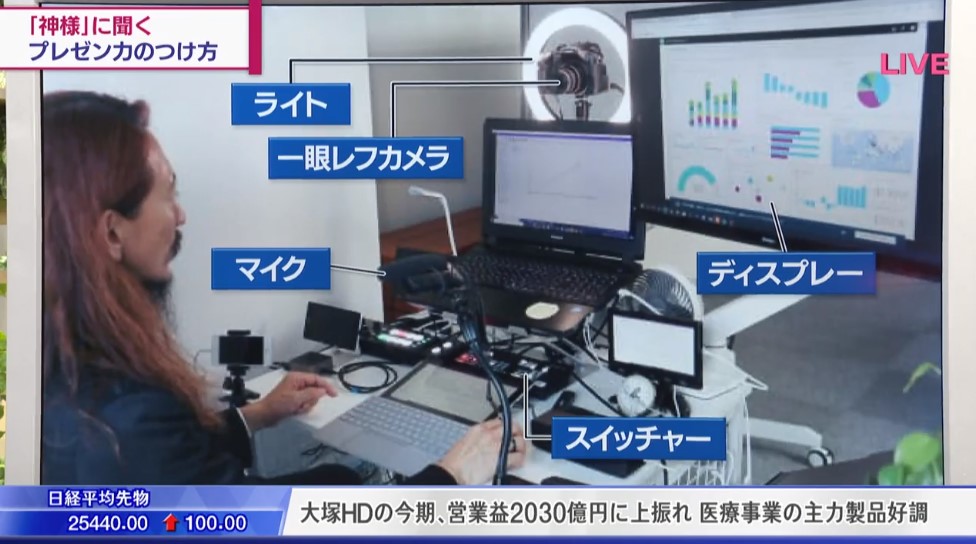

プレゼンのあり方も会話のあり方も変わってきているということなんですけれども、澤さんのご自宅を仕事場の様子をお写真お借りしました。

ライトとか一眼レフとかっていうのを一通り揃えてオンラインでも高品質なプレゼンテーションが届けられるようにっていう風に思ったんですね。

去年は306回、人前で話をしてるんですけど、300回ぐらいは人前で本当にリアルなんですが、今年に入ってからは多分165回ぐらいも人前で話してるんですけれども、160回くらいはオンライン。

基本は画面に向かって喋ってる。

完全に逆転です。

やはり揃えるということは全然違いますね。

Q:リモートだけではなくてリアルのプレゼンに関する共通点を伺ってまいります。まず一つ目がこちら。

プレゼン力のつけ方①

相手が喜ぶことから逆算

プレゼンテーションっていうのは言葉遊びをすればエーション取ったらプレゼントってよく言ってるんですね。

英語でスペリングすると。

プレゼント、贈り物をあげると。

贈り物あげる時どういう風に思うかって言うと、相手が迷惑な顔を見たいからあげる人ってあまりないと思う。

喜ぶ顔見たいと。

相手が欲しいものあげるってそこから逆算していくってのは実はプレゼンテーション成功の極意って定義している。

鈴木さん

Q:同じものを売ったり、同じサービスをプレゼンするんでも、相手が喜ぶやり方ってのは違いますからおのずとプレゼンも変わってくる?

まさにそれが主語が変わってくるっていうことになる。

プレゼン力のつけ方②

主語を「小さく」する

その二つ目のポイントが主語を小さくする

これは例えば、みんなこれを欲しがってます。

というよりも、あるいは世界の人にこれは人気がありますってよりも、榎戸さんにこれは似合いますよって言うほうが響きやすいんじゃないかと思うんですね。

あと、弊社のこの製品はというよりも、私はこれを使ったらこのような体験をしましたって言う方が説得力あると思います。

みなさんよりもあなたのためにお話ししていますと。

あとは責任も明確になりますね。

私がと言うと、この人が責任を負うんだなということが分かります。

逆に言うと評価も自分っていう所に集中してくる。

主語はあなたはになる。

あなたはこれを使うとこういうハッピーがありますよ。という、その人のハッピーっての描いてあげるとプレゼンは伝わりやすくなる。

プレゼン力のつけ方③

具体的な数字を入れる。

数字は全世界完全共通言語なので、例えばお金に関して言えば、全世界で93%のお金はコンピューターのオンライン上にありますっていう風に言うと、いかにサイバーセキュリティが大事かってのはもうすぐ分かりますよね。

7%しか現金ないんだってなるわけで。

これが数字のマジックかなと思ってます。

リモート会議でやってはいけないこと

オンラインでのコミュニケーションに関しましてやってはいけないことを澤さんにお聞きしていきたいと思います。

こうやって聞く。肘をつく。ついやるんですよね。

聞く側もついやっちゃうんですけど、意外と見えてますからね。

特に社内のミーティングとかでやってる時ってのは、こうやっちゃうと、なんか印象が良くない。

あとプレゼンテーションする側がカメラを凝視しちゃうと、相手が疲れちゃうこともあるので、資料を見たりとかチラチラぐらいでもいいかなと思ってます。

目線を散らす。

特に少人数の会議では有効ですね。

ファンサービスのつもりでニコってするぐらい。

やってはいけないこと。

何と言っても、キーボードをマイク中に打つ。

これはものすごくうるさくなるんで、音声拾っちゃいます。

その時はマイクミュートにしたほうがいいですね。

バーチャル背景は目が疲れる場合もあるんで、プレゼンテーションする側だったらどちらかと言うと、リアルなナチュラルな方が目が疲れなくて良いと思います。

絶対だめということではありませんけど、プレゼンテーションするんだったらナチュラルな背景の方がいいかと。

- 前の記事

WBS 2020/11/13(金) 2020.11.14

- 次の記事

WBS 2020/11/16(月) 2020.11.17