WBS 2021/8/12(木)

- 2021.08.13

- wbs

デパ地下、人出の抑制を

新規感染20府県で過去最多

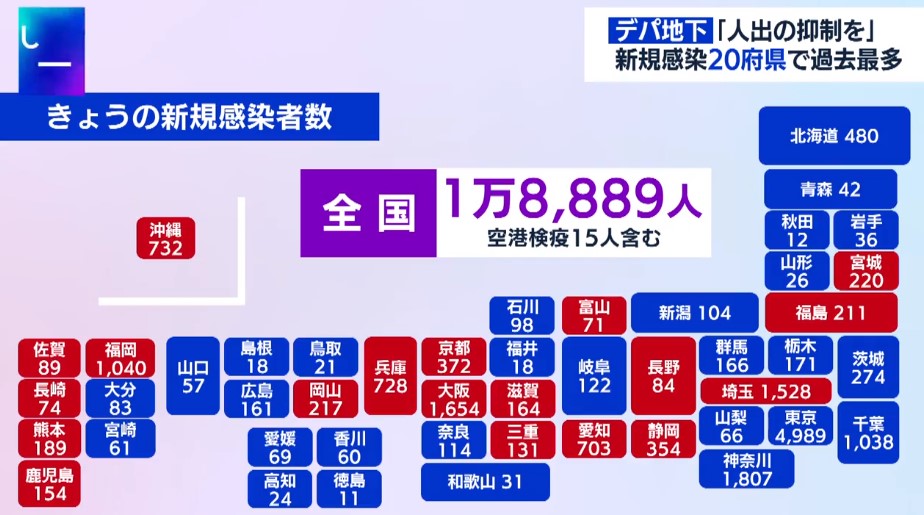

東京都の今日の新規感染者は4989人で過去2番目の多さです。

また大阪や埼玉・福岡など全国20都府県でこれまでで最も多い感染を確認。

全国の合計は18000人を超え、二日連続で過去最多を更新しました。

こうした中、午後緊急の会見を開いた政府新型コロナ対策分科会の尾身会長。

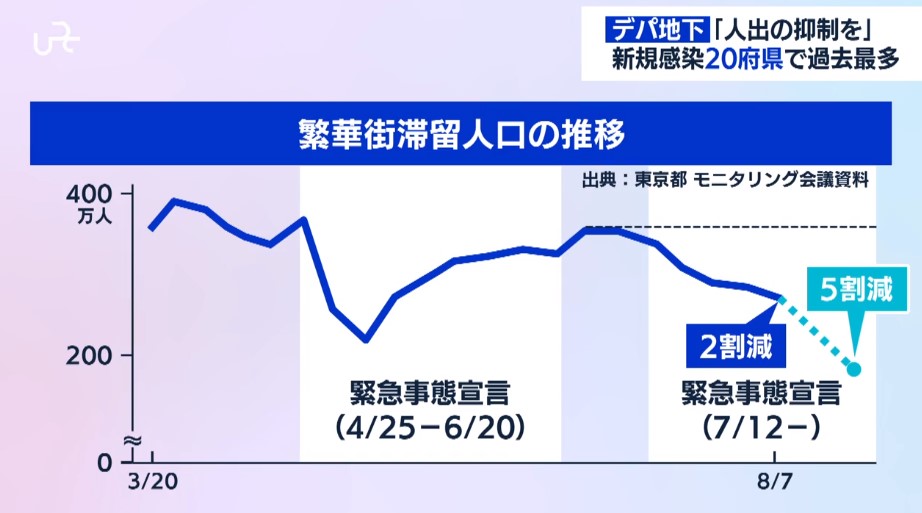

こちらは都内の繁華街の人出をまとめたもの。

4度目の緊急事態宣言が発令されて以来、人手は2割ほど下がりましたが、それを5割ほどにまで下げる必要があると訴えました。

実現のためテレワークの徹底や移動の自粛に加え、尾身氏はこれまでにない新たな場所での対策が必要だと訴えました。

尾身氏は今後2週間、百貨店地下の食料品売り場、デパ地下などで集中的に人流抑制の対策が必要としました。

なぜ?デパ地下で人出抑制

東京駅隣接の百貨店は

東京駅のすぐそばにある百貨店大丸。

入り口ではアルコール消毒に加えて、体温チェックを友人で行うなど感染対策しています。

店内を見ると大きなねぶた。

お盆に合わせ、人気ゲーム桃太郎電鉄とコラボしたイベントを昨日から開催していました。

地下一階にあるデパ地下も多くの人でにぎわっていました。

尾身氏がデパ地下の人手を押さえるとの提言を発表したことについては

大丸東京店 企画担当 中西さん

「今まで取り組んでいる内容を継続して取り組んでいく。ただ今後具体的に政府から指示が出たら真摯に受け止めて、取り組みについては考えていきたい。」

過去の緊急事態宣言では休業要請を出されることもあった百貨店。

ただその際も生活必需品である食料品を扱うデパ地下は除外されていました。

なぜ今デパ地下に特化した対策が必要なのでしょうか?

専門家はターミナル駅に直結した店が多い百貨店は人が集まりやすく、ちょっとにデパ地下は狭い空間で換気が悪くなりやすいため、感染リスクが高まると言います。

実際大阪の阪神百貨店梅田本店では10日までに従業員145人の感染が判明し、保健所がクラスターと認定。

感染者の8割が食料品売り場の従業員でした。

提言を受け日本百貨店協会は今夜声明を発表。

「各社の実情に応じた可能な限りの追加し策を講じることで業界をあげて感染対策の実効性を高めます」

初の黒字、メルカリが狙う

昭和世代の隠れ資産

千葉県に住む工藤さん夫婦。

昭和10年代生まれのメルカリユーザーです。

身の回りの物を整理するためにメルカリを始めたという。

これまでにおよそ200点を出品しました。

使わなくなった花瓶は2000円。

腹話術人形は6650円に。

およそ110点が売れ、売り上げは40万円ほどになりました。

以前は壺や花瓶などがあった和室の一角も今はツボがひとつ飾ってあるだけ。

実は今、こういった60代以上の昭和世代のユーザーが急増していて、コロナ前に比べ1.4倍になっています。

一人当たりの一年間の出品数は平均で72個。

20代のおよそ2倍です。

こうした昭和世代の利用が増えたことで今日の決算会見では

「営業利益は244億円改善いたしまして51億円の黒字にて着地しました。」

国内だけでなくアメリカのフリマ事業も好調で、今年6月までの一年間の純利益は57億円となり、通期としては2013年の創業以来初めて黒字になりました。

隠れ資産総額37兆円

あなたの不用品も売れる?

ニッセイ基礎研究所などの調査によると家庭に眠っている使わなくなった不用品いわゆる隠れ資産の総額は推定で37兆円。

60代以上の昭和世代の持つ隠れ資産の額は20代の2倍ほどになっています。

また、メルカリには価値がないと思われていた意外なものも出品されています。

玉ねぎの皮、染物などに使えるということです。

さらに工作などに使うというペットボトルの蓋や片耳ぶんだけのイヤホンまで。

メルカリではこうした隠れ資産を掘り出そうと力を入れているのが、メルカリを始めたい人向けの体験型セミナー。

さらなる利用者を増やすことを目的に、出品の方法などを教える教室を全国およそ700カ所で開催していて、60代以上の参加も多いといいます。

企業物価上昇、約13年ぶり上げ幅

油揚げメーカーが悲鳴

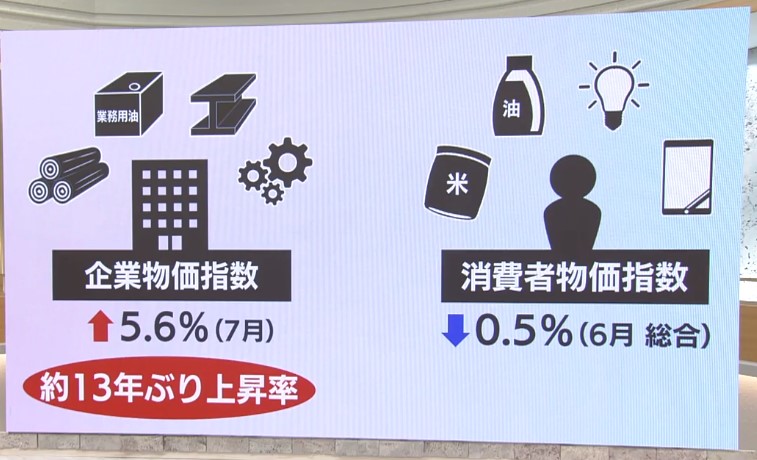

毎月お伝えしているのが消費者物価指数。

私たちが普段買う物やサービスの価格の動きを示していて、6月は携帯電話の通信料引き下げなどの影響もありますって1年前と比べて0.5%下落しました。

そして一方、今日発表された企業物価指数は企業の間で取引される業務用の物の価格を示しています。

7月はというと1年前と比べて5.6%の上昇、およそ13年ぶりの高い伸び率となりました。

一般的に企業物価が上がると少し遅れて消費者物価も上がると言われていますが今後どうなるんでしょうか。

今日決算発表を行ったヤマトホールディングス。

コロナ禍でオンラインショッピングが増えた影響で今年4月から6月期の純利益は去年の3倍以上と好調でした。

ところが、ガソリンや軽油の価格が高騰し、輸送費用が増加していることを明かしました。

1年前と比べて5.6%の大幅上昇となった国内の企業物価指数の中身を詳しく見ると全体の半分にあたる382品目が値上がりしています。

中でも原油価格高騰の影響を受けて石油・石炭製品が38.8%と大きく上昇。

また世界的な住宅需要の高まりで木材・木製品が33.1%上昇しています。

一方、消費者物価指数でむしろ値下げの傾向が見られた食料品のメーカーは。

こちらは1日に50万枚の油揚げを製造する関東にある食品工場。

食用油などの価格の高騰が経営を直撃しているという。

ところが

「値上げについて希望通りの受け入れは、なかなか厳しいかなっていう現状です。スーパーとかの目玉商品として扱われてるので、そういったところからなかなかこう簡単に価格に転嫁できない。」

取引先のスーパーなどの立場が強く、簡単に値上げには踏み切れないといいます。

「食用油の値上がり部分だけで年間1億円のコストアップになる。大豆に関しても年間1000万から1500万ぐらいは上がりますね。こんな値上がり幅は過去にないので企業努力だけで本当にとても吸収できないところまで来てるんで限界を超えているような状況ですよね。」

パスタ・コーヒー・メンマも

続々値上げ、今後も広がる

一方で、大手食品メーカーの一部は原料高を受けて既に値上げを決めています。

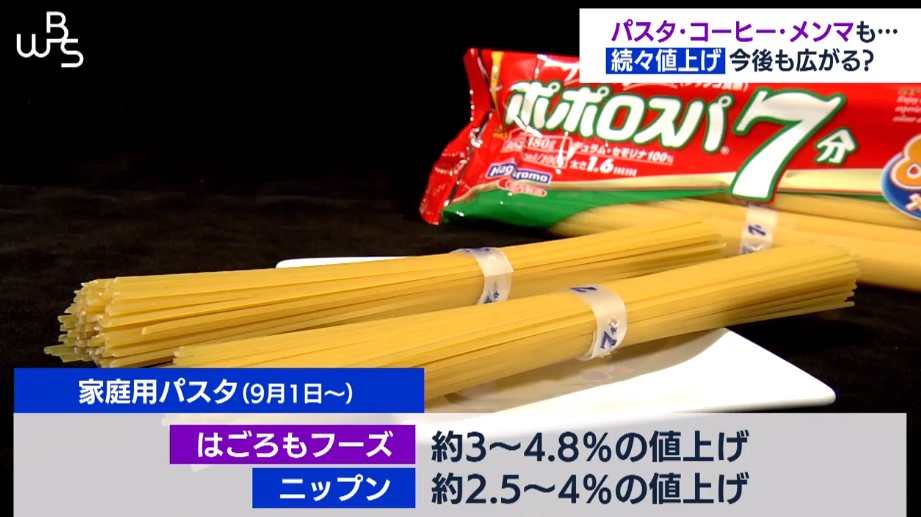

はごろもフーズとニップンは来月から家庭用パスタを数パーセント値上げすると発表。

原料のデュラム小麦の高騰が理由だと言います。

コーヒーのメーカー3社は来月から10月にかけて値上げすると発表。

3社とも店頭価格が実質20%程度は上がると見込んでいます。

さらに桃屋はメンマやザーサイの瓶詰めを11月から値上げします。

専門家は今後あらゆる食品に値上げが広がっていくと見ています。

大和証券 シニアアナリスト 守田さん

「パン業界です。ここはコスト環境から考えて値上げをしないと利益が出なくなります。パンや冷凍食品、チーズなどがこれから値上げが相次ぐんではないかなと思っています。商品の見直しに合わせて価格改定をしようっていうのが一般的な動きなんで3月・4月、そこに向けた値上げっていうの一つ大きな山になるのかなと。」

日本、物価上がりにくい

原田さん

一時的な値上がりはあると思うんですけれど、持続的な物価の上昇っていうのは考えにくいと思ってます。

国内は人口が減って高齢化が進む。

人がそもそも減って、食べる量も減るわけですね。

そうすると需要全体が増えないわけですから減ってく。

そうするとコストが上がっても値段が上げにくいんですね。

ところが海外の市場を相手にしている企業の場合は、アメリカと中国は景気が回復してるわけですね。

こうしたところには例えば自動車を売っている所で自動車の部品あるいは鋼板を作っている会社は自動車会社に対して値上げ交渉ができるわけですよ。

人口動態なども含めて考えると日本の場合は物価を上げづらい国になってしまっているということなんです。

国内だけ見てると厳しいんですがじゃあ海外で例えば食品で言えば豆腐でも自然派ですから需要が増えてますし、日本酒あるいは農産物そういったものも海外で購買力も日本より高かったりしますから売れるんですよね。

ですから新しい市場を生み出すってことが重要だと思います。

油も肉も、新容器誕生のワケ

激変!ニッポンの新常識

スーパーマーケットのイオンスタイル。

精肉コーナーを覗くと、普段よく見るトレイに入った肉が並べられています。

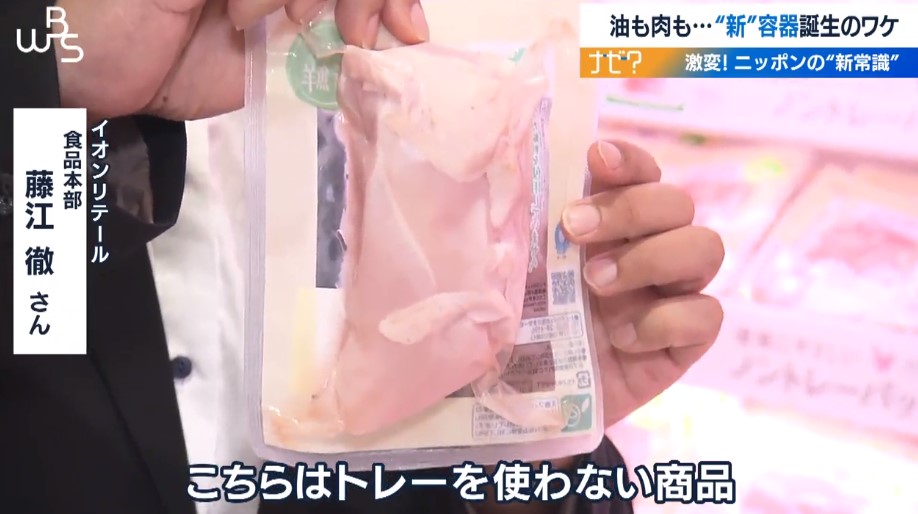

しかしトレイを使わない商品。

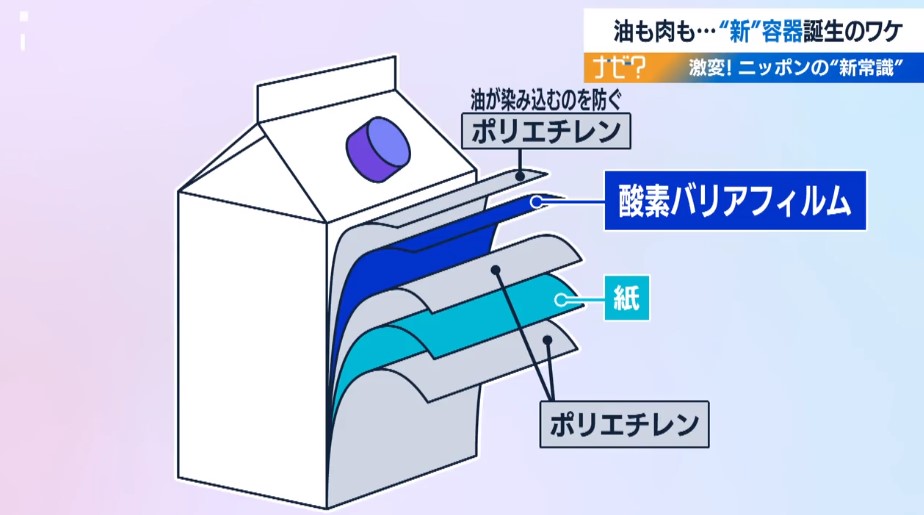

見慣れた油の容器も紙パックに。

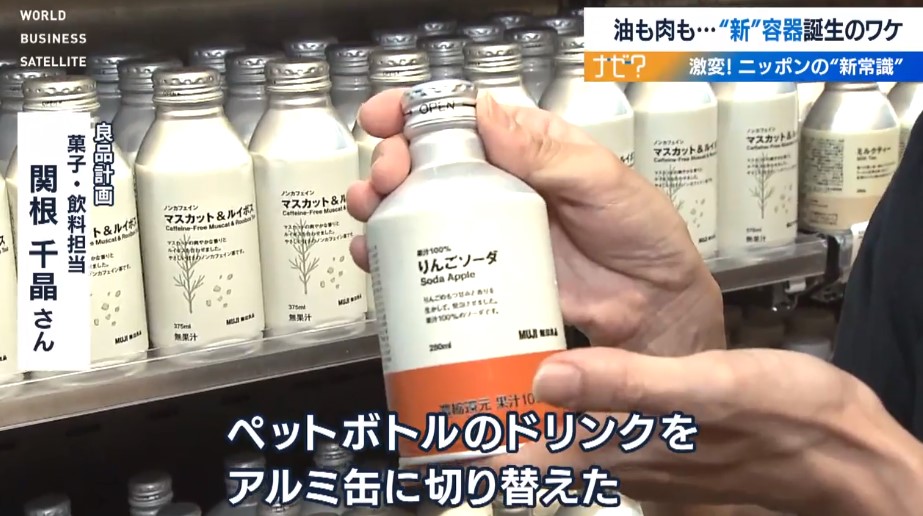

無印良品の売り場でも、これまでペットボトルで販売していた炭酸飲料などの容器が全てアルミ缶に。

今売り場が様変わりしています。

これが上記の新常識。

一体何が起きているのでしょうか。

トレーを使わない鶏肉を製造している会社で話を聞いてみることに。

実は社会問題になっている食品ロス対策になるといいます。

実はスーパーなどでは加工工場から送られてくる業務用パックに入った肉を従業員がトレーに詰め替えるのが一般的です。

これを工場で真空パックにする方式に変えれば空気や人の手に触れないため、トレイの商品に比べて消費期限は倍に。

さらにスーパーでの詰め替え作業が減るため、人出不足対策にも役立ちます。

メリットばかりに見えますが、なぜ今までやってこなかったのでしょうか。

ウェルファムフーズ 本間さん

「トレーの方が肉のプリッと感があり、おいしそうに感じる。真空パックですので少し水っぽい見栄えなのでそこが少しデメリット。」

無印良品がペットボトルからアルミ缶へ切り替えたのも賞味期限が90日間伸び食品ロス対策にもなるためです。

油に至っては紙容器にすることで何と賞味期限が1年も延びたと言います。

油の品質維持にとって最大の敵は酸化です。

こちらの紙パックは紙の他に油が染み込むのを防ぐポリエチレンフィルムと酸化を防ぐバリアフィルムを重ねた5層構造になっています。

油はもともと金属缶や一升瓶で販売されていましたが、利便性を追求する中で浸透したのがプラスチック容器です。

軽くて運びやすい上に取っ手が付くなど持ちやすさも加わりました。

しかし賞味期限は短くなっていったのです。

食品ロスなどの社会問題解決のため、2年の開発期間を経て、今月からまずは二つの商品の販売を始めます。

脱プラスチックと食品ロス対策。

二つの社会課題が生み出す容器の新常識、広がりを見せそうです。

究極のエネルギーに日本技術

フランス南東部のプロヴァンス地方。

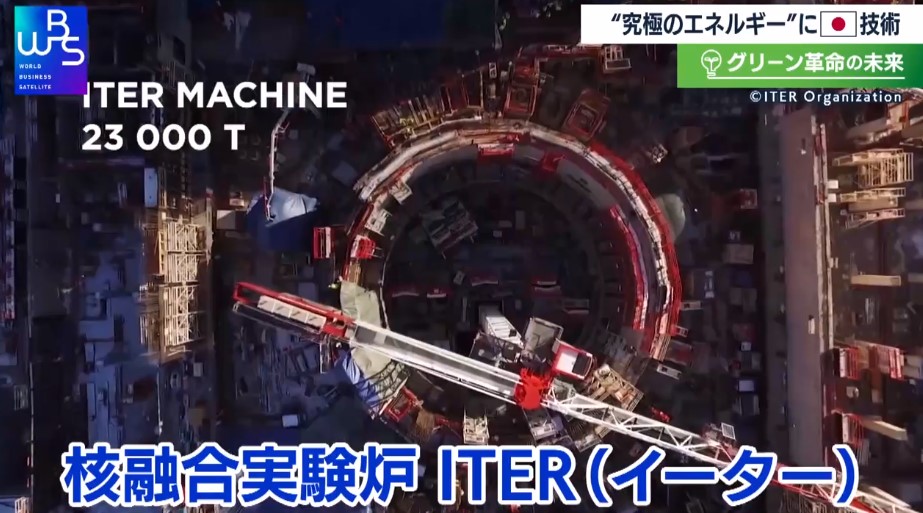

東京ドーム9個分の広大な敷地に核融合実験炉イーターが建設中です。

ヨーロッパ各国や日本・アメリカなど33カ国が参加する国際プロジェクト。

総工費はおよそ2兆5000億円、2025年に模擬燃料で運転を始める予定です。

核融合とは太陽を地上に再現する究極のエネルギーと言われています。

核を分裂させる原子炉力発電と異なり、核融合は水素などの原子核をぶつけ合うことで大きなエネルギーを生み出します。

イーターでは太陽の中心温度より9倍も高い1億5000万度に燃料を加熱することで核融合を起こします。

この時、燃料1gで石油8トンものエネルギーが得られるというのです。

イーターに参加している日本の研究所、量子科学技術研究開発機構を訪ねました。

実は核融合の技術は日本がリードしているのです。

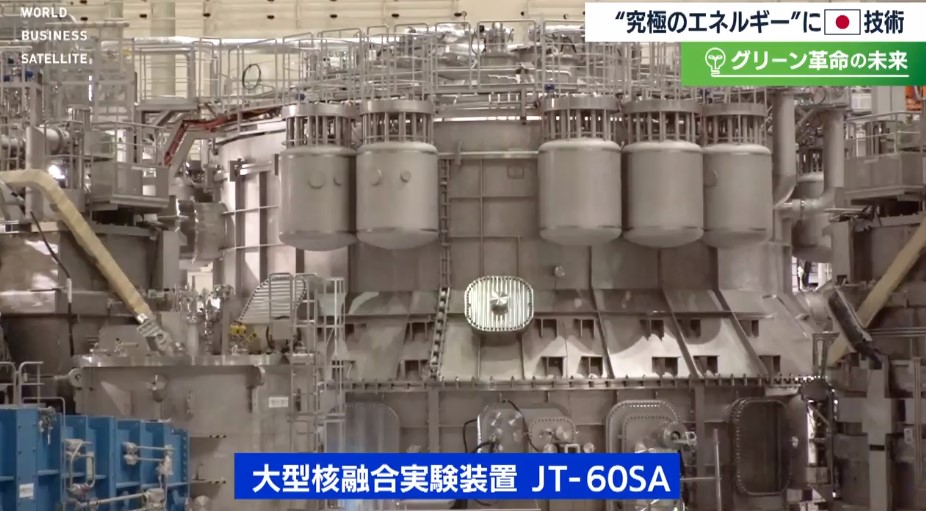

これは核融合の実験装置。

イーターに先駆けて実験を始める計画です。

日本企業も核融合炉の主要な部品を作っています。

東芝のグループ会社、東芝エネルギーシステムズが今作っているのが重さ300トンを超える超電導コイルという部品です。

巨大な部品でも厳しい精度が求められます。

下之園さん

「1ミリ以下という非常に厳しい精度を要求されて、それを達成するのに非常苦労した。」

出来上がった部品が次々にフランスに向けて出荷されていて、核融合の実用化への動きが加速しています。

しかし、日本大震災では福島第一原発が電源を失い、核燃料を冷却できず、メルトダウンなどの大事故を起こしました。

核融合の場合、危険性はどうなのでしょうか。

電源を切れば核反応が止まるため暴走することはないと考えられています。

また核融合では、コバルト60などの放射性物質が出ますが、原発に比べて管理する期間が短いと言います。

新たなエネルギー技術は日本のベンチャー企業も。

2012年に創業したクリーンプラネット。

国内スタートアップ企業の評価額ランキングでは1300億円で6位、注目のユニコーン企業です。

開発するのは大企業から転職してきた技術者たち。

その技術がかつて常温核融合と呼ばれた凝縮系核反応。

ここでは東北大学と産学共同で開発を進めています。

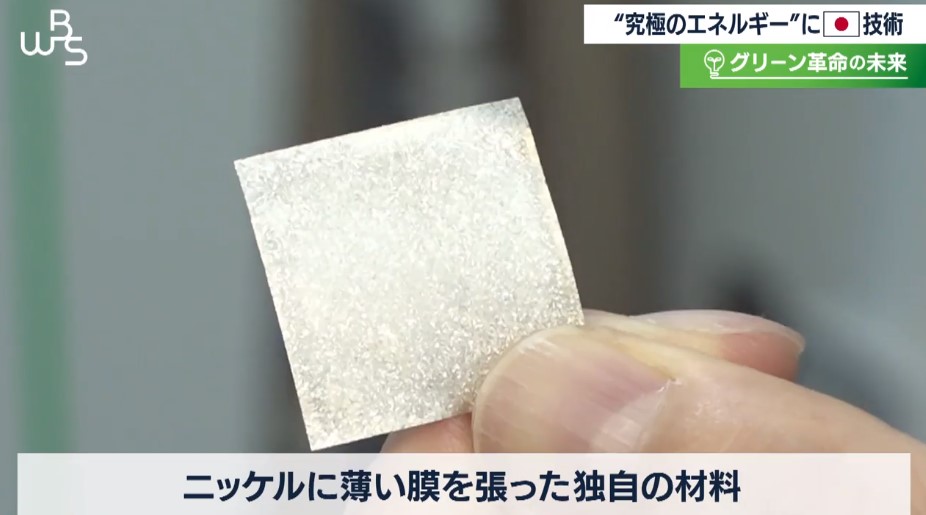

今村教授が使うのはニッケルの上にナノレベルの薄い膜を張った独自の材料。

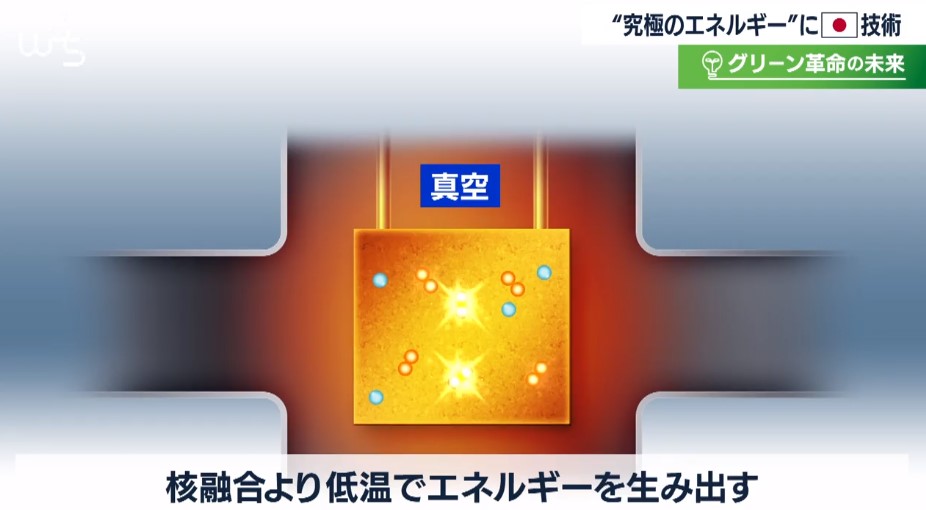

この材料を真空にした容器に入れて水素を吸収させます。

ヒーターで900度まで急加熱することで、核反応が起き、核融合より低温でエネルギーを生み出すというのです。

究極のエネルギーといわれる核融合。

実用化に向けた動きは着々と進んでいます。

すでに民間企業でも開発競争が激しさを増していて、Googleやアマゾンの創業者ジェフベゾス氏も商用化に向けて巨額の資金を投じています。

西日本で災害級の大雨恐れ

週末にかけて警戒を

熊本県和水町では町内を流れる川が氾濫し、熊本県菊池市と大分県九重町でも川が氾濫危険水位に達したとして、それぞれ警戒レベルで最も高い緊急安全確保が発表されました。

前線は今後一週間程度本州付近に停滞するとみられ、西日本を中心に非常に激しい雨が降る他、東日本から北日本でも大雨となる恐れがあります。

明日夕方までに予想される雨の量は多いところで九州北部で300ミリ、九州南部などでは250mmとなっています。

さらにその後、明後日夕方までの24時間に九州から関東甲信地方にかけての多い所で200ミリから300ミリの雨が降る予想です。

2018年の西日本豪雨や去年の2020年7月豪雨に匹敵する災害が起こる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や川の増水氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。

東芝、株主権利妨害認める

東芝は去年の定時株主総会で対立するファンド側の人事案に賛同しないよう、一部の株主に圧力をかけていたことを初めて認めました。

圧力問題を巡っては東芝は問題はないとする調査結果を公表していましたが、6月、外部の弁護士から圧力があったと指摘され、取締役会議長等の再任案が否決されるなど混乱が続いています。

後任の議長の選定について年内にも臨時取締役会を開き承認を得たい考えを示しました。

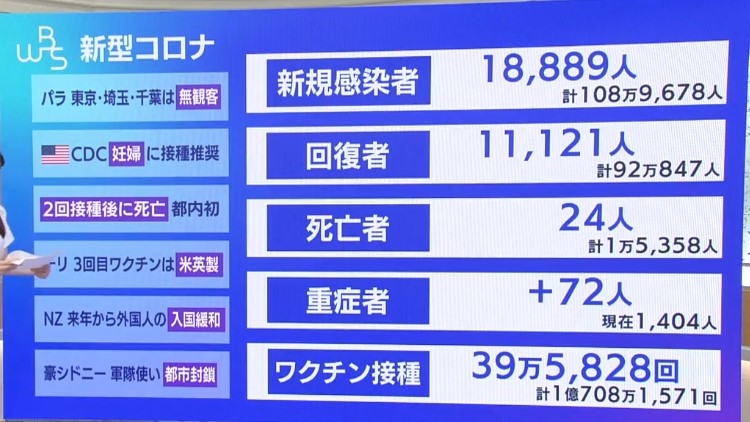

新型コロナ関連ニュース

今日新たに確認された人の数は18889人で過去最多となりました。

そして重傷者も72人増え1404人となっています。

ほとんどの会場で無観客となりそうです。

24日に開幕する東京パラリンピックの大会組織委員会が緊急事態宣言が発令されている東京・埼玉・千葉の競技会場は原則無観客とする方向で調整していることがわかりました。

東京パラリンピックはこの3都県の他に静岡県でも競技が行われます。

妊婦へのワクチン接種を推奨すると結論付けました。

アメリカのCDC疾病対策センターは妊婦が新型コロナウイルスのワクチンを接種しても流産のリスクは高くならないとする調査結果を公表しました。

ファイザー製、モデルナ製ともにワクチン接種後に流産した割合は一般的な割合を超えなかったということです。

死亡した感染者は2回のワクチン接種を済ませていました。

東京都は新型コロナウイルスに感染して死亡した60代の男性が2回のワクチン接種を6月に済ませていたと明らかにしました。

2回の接種後に死亡が判明した例は都内で初めてです。

3回目は中国製を選びませんでした。

南米のチリは中国製の新型コロナワクチンを接種した55歳以上の人を対象にブースターと呼ばれる3回目の接種を始めました。

ただ、ワクチンはアメリカのファイザー製かイギリスのアストラゼネカ製としました。

中国製ワクチンの接種が進んだ後も感染拡大がおさまらず、ワクチンの有効性の低さが指摘されていました。

アメリカ民主主義サミット開催へ

アメリカのホワイトハウスは民主主義国の首脳らを集めて民主主義サミットを開催すると発表しました。

対中国が念頭にあるとみられます。

バイデン大統領が主催する民主主義サミットでは、専制主義からの防衛、汚職との闘い、人権尊重の促進を主要な議題とする予定です。

12月9日と10日にオンライン形式で開催します。

対中国を念頭に民主主義の価値観を共有する国を結集するねらいがあるとみられます。

これを受け台湾の外交部は今日、サミットへの参加を目指す考えを表明しました。

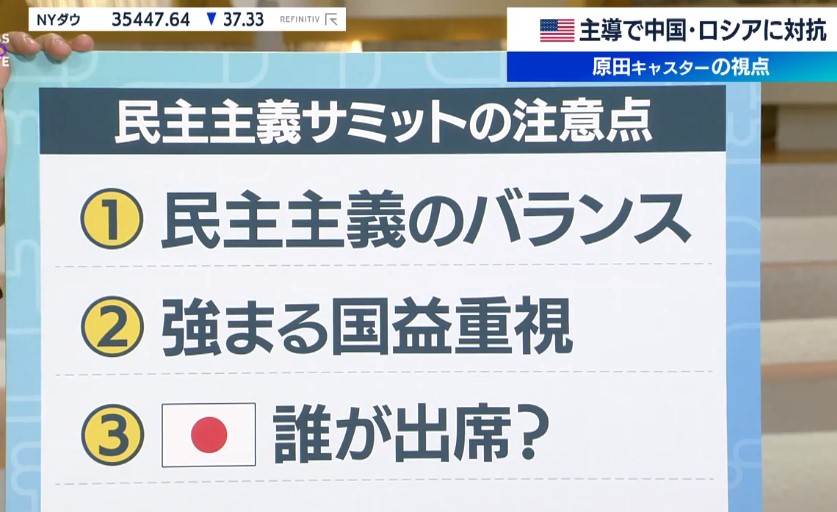

アメリカ主導で中国・ロシアに対抗

原田さん

香港の現状なんかを見て民主主義の重要性に異論を唱える人は少ないとは思うんですけれど、バランスが重要だと思うんですよね。

やみくもにアメリカ流の民主主義のものさしを使って白だ黒だとやると分断をあおって中国やロシアに塩を送ることになりかねない。

国益重視というのは中国との覇権争いでアメリカは国が民間を巻き込んで競争力の回復をしようとしてる。

キーワードとなる経済安全保障というのは新しい姿の重商主義と言えると思うんですよね。

これに対して日本は戦後、発展してきた基盤が自由貿易で、これが重要であることも重視しなくちゃいけないとそういう風に思います。

今申し上げたこと依然に日本は一体誰が出席するのか。

秋の政局が控えているので菅総理がそれを乗り切れるかどうか。

シチリア島で48.8度記録

イタリア南部シチリア島の地元当局は11日、島の南部で気温48.8度を観測したと発表しました。

地元紙によりますと確定値となれば観測史上最高気温になるということです。

イタリアやギリシャなど地中海沿岸諸国では7月下旬以降、熱波や乾燥などが原因とみられる森林火災が多発しています。

ガソリン高値158円50銭

経済産業省が発表した今月10日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は158円50銭となりました。

18年11月以来およそ2年9カ月ぶりの高値水準となっています。

新型コロナのワクチン接種が進むアメリカで経済の正常化にあわせてガソリンの需要が高まっているということです。

青森・八戸で貨物船座礁

青森県の八戸港で座礁したパナマ船籍の貨物船の後方部分が割れて油が流出しているのを今朝海上保安本部の巡視船が確認しました。

乗組員は救助され、けが人はいません。

海上保安本部は船から流出した重要を取り除く作業を進めています。

国の運輸安全委員会は調査官を派遣し事故の原因を調べます。

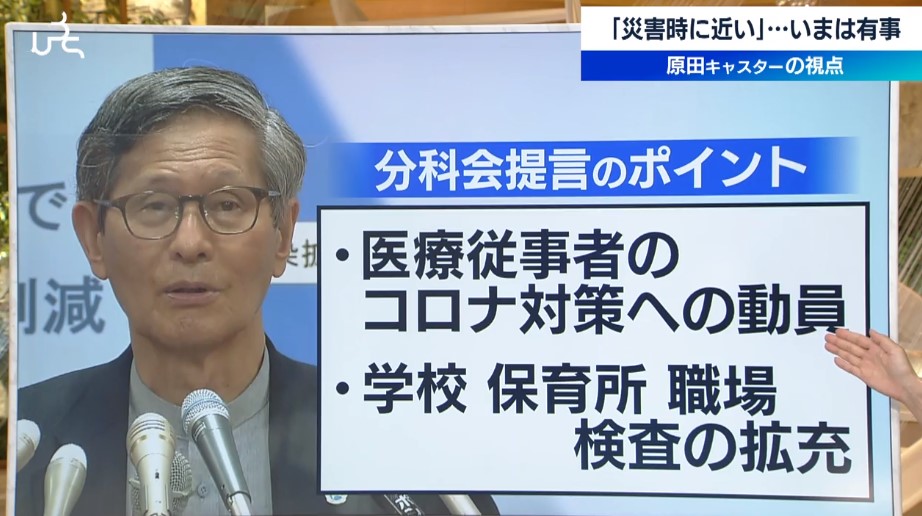

災害時に近い、今は有事

原田さん

尾身さんも災害に近い状況って言って有事なワケですよね。

使えるものを総動員するために、国も自治体も医師会も今まで責任を少しずつ逃げてた分があったと思うんです。

それじゃ戦えないんです。

医療従事者の動員。

東京の重症者は過去最高なわけで、自宅や施設に療養者が増えてる。

経過観察とかできないわけですから開業医がそのサポートをすると。

東京都は療養施設で医師が常駐して、抗体カクテル療法を例えばやると。

まあそういった取り組みをどんどんやってかないと間に合わないと思います。

これから学校始まったりします。

そこでいち早く感染を広げる人を見つけて、それを隔離する。

抗原検査というものをキットを誰でも使えるようにするべき。

これやらないとなかなか難しいです。

自粛をお願いするだけではダメなんだと、やはり国や自治体などが率先して体制を整えることが大事。

- 前の記事

WBS 2021/8/11(水) 2021.08.12

- 次の記事

WBS 2021/8/13(金) 2021.08.14