WBS 2021/7/7(水)

- 2021.07.08

- wbs

まん延防止延長から急転

東京、4度目の緊急事態宣言へ

現在東京など10都道府県に適用中の蔓延防止措置。

その期限が11日に迫る中、当初政府は延長を視野に検討を進めてきました。

今日午後2時から始まった厚生労働省の専門家会議では、感染拡大傾向を懸念する声が。

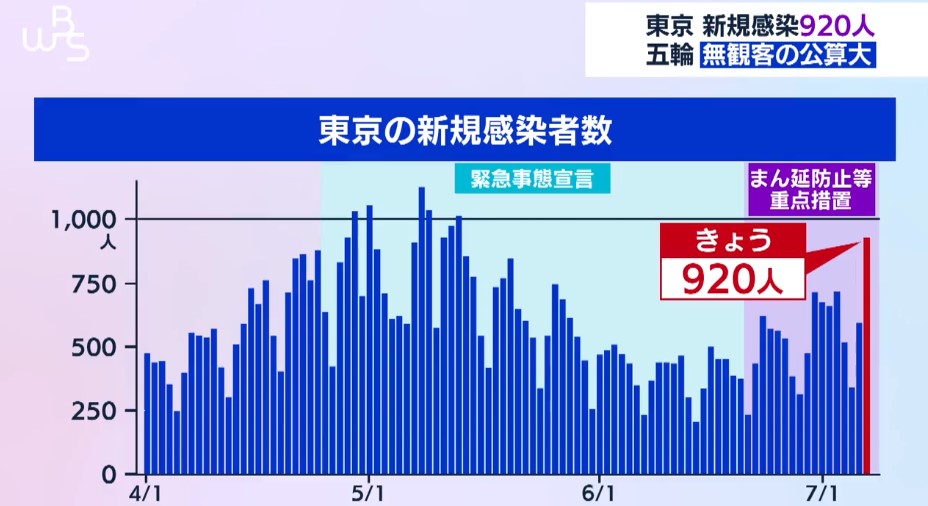

そして午後5時前、東京都で新たに920人の感染者を確認。

感染の急拡大が鮮明となりました。

これで潮目が変わります。

午後6時官邸に関係閣僚が続々と集まりました。

非公開で行われたこの会合で政府は決断。

急転直下、東京に4度目となる緊急事態宣言を発令する方針を固めました。

東京と現在も宣言が出されている沖縄では来月22日まで緊急事態宣言を発令。

神奈川・千葉・埼玉・大阪では現在適用中の蔓延防止措置を来月22日まで延長する方針です。

明日の対策本部で正式に決定するとしています。

東京新規感染920人

五輪、無観客の公算大

宣言の対象となる東京と沖縄では飲食店での酒類の提供が原則禁止されます。

東京都の小池知事は充填措置の延長の場合は、酒類の提供の停止が原則とする旨の要望書を政府に出していました。

これに対して政府はより厳しい緊急事態宣言で応えた形です。

東京都では新型コロナの新規感染者の増加傾向が続いていて、900人を超えるのは5月以来となります。

なぜ感染者が増えているのか。

その要因について専門家は。

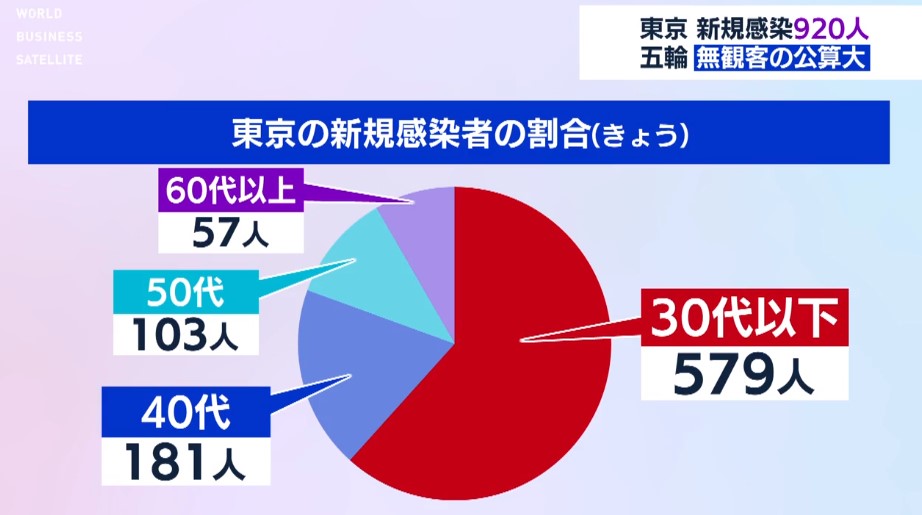

新規感染者の割合を見てみると

まだワクチンの接種が進んでいない30代以下が2/3を占めています。

専門家はワクチン接種による感染抑制は少なくとも3~4か月先になると指摘します。

菅総理は安全安心を最優先させるため再度の宣言発令なら無観客もあり得ると発言していました。

東京オリンピックの開催まであと16日。

都内の会場では無観客での開催となる可能性が高まっています。

25人の安否、依然不明

盛り土は上積みされていた

最高気温30.7度、今年最も高い気温を記録した静岡県熱海。

依然として25人の安否は分かっていません。

この映像は四年前に撮影された伊豆山の映像。

崩落現場に近い山中。

道は平らに整備され、ベンチも置かれるなど開発された様子が伺えます。

しかしその下の地盤の一部は、盛り土によって脆弱なままだったとされています。

静岡県は今日、盛り土が作られた経緯について調査結果を明らかにしました。

県によると2006年神奈川県の不動産管理会社Aが崩落現場となった一帯の土地を取得します。

A社は市に開発に関する届出をし、2009年に現場に土砂を搬入しました。

その翌年、県や市の調査で発覚したのが、土砂の中の産業廃棄物や木くず。

県は開発業者A社に対し工事の中止を要請。

しかしA社はそれに従わないまま一帯の土地を現在の所有者に売却したといいます。

ここで問題になるのが盛り土を誰がいつ作ったのか。

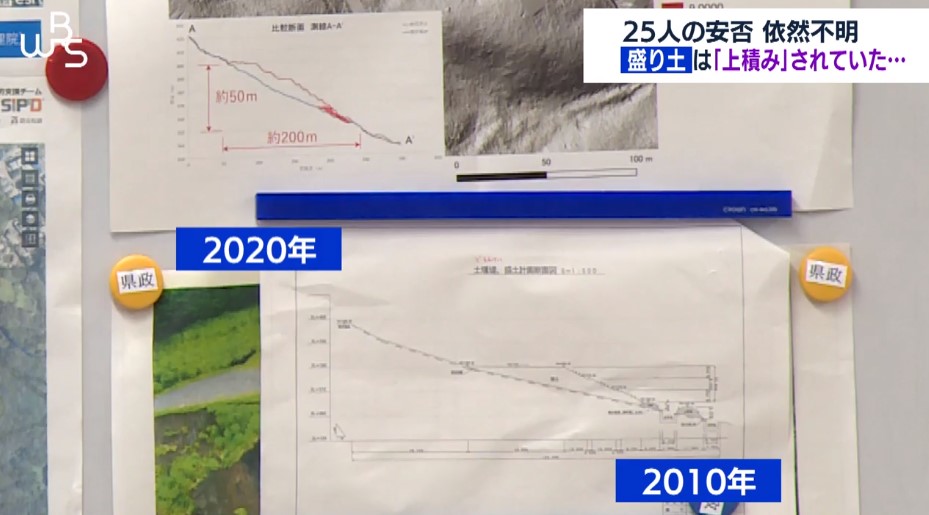

県の説明では2010年までにA社が盛り土を実施。

しかし2020年の調査で条例で15メートル以内と定められている盛り土が50Mに上積みされていたというのです。

県も把握していなかった盛り土の上積み。

これが今回の土石流の発生に大きな影響を与えたとみています。

上積みは誰が行ったのか、A社の当時の代理人に話を聞くと、盛り土については認めたものの、上積みについてはわからないとしています。

また現在の土地所有者の代理人弁護士にも聞くと、盛り土に関与したこと自体を否定。

多くの命を奪った大量の土石流。

その原因とも見られる盛り土の上積みを巡る調査は続きます。

最新技術で情報収集

テックフォースが支援

盛り土問題などで自治体や土地の所有者の見解が分かれる中、原因救命のため連日動き続けている人たちがいます。

国土交通省の緊急災害対策派遣隊、通称テックフォースと呼ばれる隊員たちです。

彼らは大規模な災害が発生した際にいち早く被災地に入り、最先端の技術などを使って現地調査を行います。

その調査をもとに円滑な被災地支援を行い、迅速な復旧を目指して活動しています。

今回熱海の現場には5チーム35人の隊員が派遣されました。

午前8時、朝一番に向かった先は今回の土砂崩れの起点となったという上流部でした。

雨風が吹き抜ける中、ドローンを何とか離陸に成功。

崩落部分の断面など、人の目では確認できない場所を上空から広範囲に渡って撮影します。

撮影した映像の一部はインターネット上ですぐに公開。

日々の変化や被災現場の全体像を多くの人が見ることで分析が進み、今後の対策も立てやすくなるといいます。

ただ、今回の現場は一筋縄ではいかないようです。

「特有だと思うんですけど昼ぐらいなると霧が出始めますので、近日中はやっと全体像が見え始めたところですので、まだ数日の変化状況までは把握しきれてないところもあります。」

また今回から作業の効率を高める新たな技術を導入しました。

何人もの隊員が様々な写真を撮ることで、多角的な情報は集まるもののそれを整理して共有するには時間がかかりました。

この問題を解決したのはひとつのアプリ。

このアプリで写真や映像がどこで撮られたものなのか、リアルタイムで全員が共有できるようになりました。

個人情報を巧みに利用

中国IT企業の価格操作

今日から上海で始まったAI人工知能の展示会。

アリババやテンセントなど、巨大ITを中心におよそ200の企業が最新技術を披露しました。

しかし、今中国ではこうしたIT大手のサービスで個人情報をめぐる問題が浮上しています。

「買えば買うほど実際支払う金額が多くなる」

あるショッピングサイトで同じ商品を買ったのに、お得意様の方が価格が高くなるというのです。

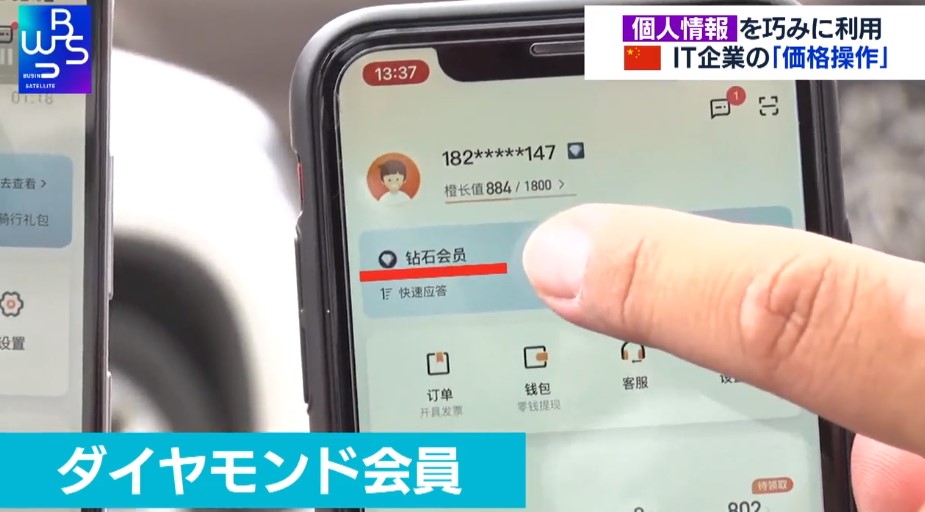

こちらはタクシー配車サービスのディディ。

乗車場所と行き先を入力すると料金を見積もることができる仕組みです。

客によって価格が違うということで実際に検証してみました。

「私はこの配車サービスをほぼ毎日使っていてダイヤモンド会員になってます。対する助手はほぼ使わない。」

条件を揃えるため、同じ出発地、目的地を設定。

「同じタイミングで試算すると、助手は9.85元、僕は20.63元、僕の方が倍以上高くなってます。」

全く同じルートにも関わらず、ヘビーユーザーの方が2倍以上も高い結果に。

実際に乗車してみると同じ時刻で同じルートでも決済金額は助手は9.55元なのに対して、ヘビーユーザーの記者は19.71元でした。

ヘビーユーザーお得意様の方が高くなるのです。

サポート窓口に問い合わせると当初はこのような価格設定の差を否定しましたが、客によって違いがでることを認めました。

お得意様が損をする。

不可解な構図です。

なぜこうした価格差が生じるのか消費者問題に詳しい専門家は。

上海市情報サービス業協会 陸秘書長

「新たな客に対して各プラットフォームは大量の手当てを配っている。とても安い価格で客を引き付け、プラットフォームを利用する習慣をつけさせる。」

さらに専門家が指摘するのはスマートフォンが関わった価格決定の背後にある分析手法です。

「形態の種類・ブランド品の嗜好、性別、年齢、学歴、収入、趣味、あなたのデジタル像を作ることで、価格をどの範囲内で負担できるか算定する。一つの製品・サービスに対して千人千価格が現れる。」

スマホから所有者のあらゆる情報を集め、価格への許容度を探っているのだと言います。

こうした個人情報の扱いについて中国政府はIT大手への規制を強化。

個人情報保護法の制定に向けた準備を進めるほか、4日にはディディに対して個人情報の収集利用について重大な違反があったとして、新規ダウンロード停止を命じています。

中国、海外上場の規制強化

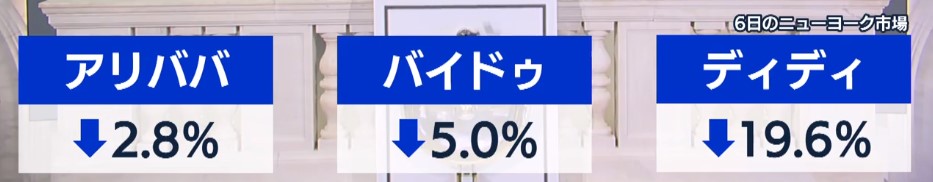

IT株が軒並み下落

こうしたなか中、中国政府がディディのように海外で上場する中国企業に対して規制を強化する方針を発表し、株式市場の動揺を真似ています。

6日のニューヨーク市場では中国の主要なIT銘柄が軒並み下落しました。

中国ですが昨日、海外で上場する中国企業に対し国境を越えるデータの取扱いに関する規制を強化する方針を発表したためです。

先端技術を巡り、米中対立が激化する中、中国IT企業のアメリカでの上場を牽制する狙いがあるとみられます。

中国当局は今日、過去のM&Aの際に当局への申請がなかったのは独占禁止法違反に当たるとして、ネット大手のアリババやディディなどに罰金を課す決定を出しました。

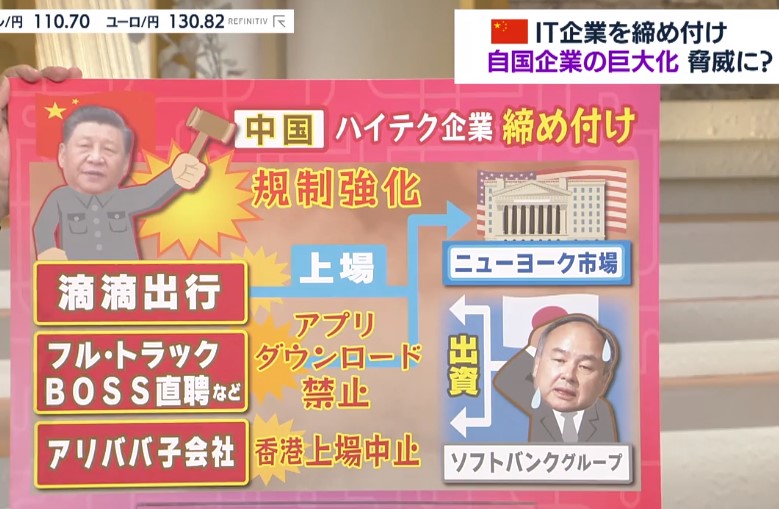

中国IT企業を締め付け

自国企業の巨大化、脅威に

Q:元々中国当局はIT企業を重要な成長産業として後押ししてきたはずなんですけれども、なぜ態度が変わったんでしょうか?

原田さん

ディディはアプリのダウンロード禁止されましたし、フルトラックなんかは新規利用者の登録が止められてます。

いくつか理由あげると、元々中国のハイテク企業が儲けすぎたところもありますし、こういうIT企業が中国の共産党以上に力を持つことは許さないっていうメッセージがあるかもしれない。

アメリカの当局が中国の企業が上場する時に情報開示を徹底するように求めてますので、そこで中国企業の株主に中国の要人の会社だったり、友人の家族の会社があったりすると、これはちょっとまずいということになるんじゃないでしょうか。

資金調達がアメリカの市場では非常に難しくなります。

国家の管理が強くなると、イノベーションを起こそうっていう企業家精神が圧迫される。

今までのように急成長をとげる会社っていうのが出てきにくくなるんじゃないかなと思うんですね。

アメリカがダメなら香港市場でお金を取るっていうこともできるかもしれない。

そういう風にデカップリングはある程度覚悟してるかもしれませんね。

日本への影響ももちろん出てくると思います。

孫正義さんがいらっしゃるソフトバンクグループはこうした中国企業にかなりの出資されてますので影響を受ける。

これはしょうがない状況になってますよね。

それ以外に資本市場全体、世界でアメリカの対立が影を落とすような展開になるかもしれませんね。

靴のアキレスがなぜ?

日本最大級ゴムボート

東京都内のマリーナ、設営されていたのは巨大な防災用のテントです。

アキレスは今日、水害などが増えるこの時期にあわせ、防災用品の展示会を行いました。

この日の目玉の一つが水難救助用のゴムボート。

アキレスは1960年からレジャー用のゴムボートを作っていて、その歴史は60年以上。

2004年の新潟と福島の豪雨をきっかけに水難救助用ボートを手掛けるようになりました。

去年7月の九州豪雨でもアキレスのボートが活躍。

今回試乗したのは、最高時速80kmほどで航行可能なボートです。

そしてこちらは新たに開発した車椅子のまま乗れるボート。

最大20人を乗せることができて、ゴムボートとしては日本では最大級だということです。

現在防災関連の事業はアキレス全体の売上の10%ほどですが、今後は30%を目指すとのこと。

避暑地軽井沢で何が

ホテル・別荘が変わる

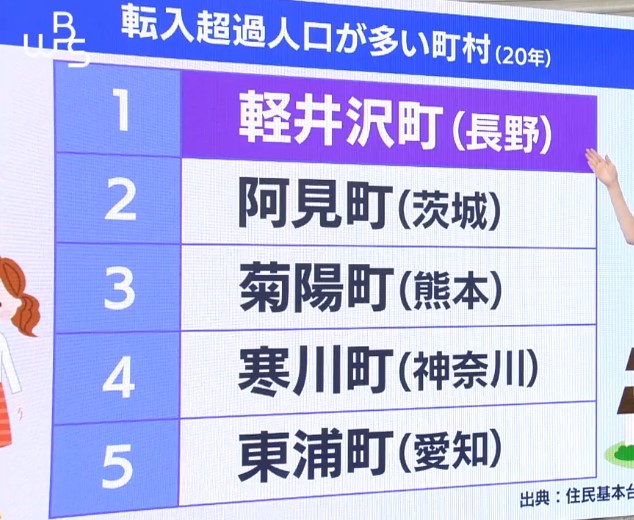

去年一年間に出ていった人よりも入ってきた人の数が多かった町と村のランキングです。

一位はと言うと日本有数の避暑地長野県の軽井沢町です。

増加数は567人で前の年の4位からいっきりトップとなりました。

首都圏1都3県の緊急事態宣言が解除された最初の週末、商店街に久しぶりに賑わいが戻っていました。

しかし通りを歩くと、空き店舗があちらこちらに。

軽井沢もコロナ禍の影響を受けていました。

通りの一角でショッピングモールを運営する大城さん。

入居する19店舗のうち5店が閉店しています。

大城さんは軽井沢に客を呼び戻すためショッピングモールの2階をあるものに改装しました。

飲食店だった2階を24部屋のホテルに改装したのです。

ツインルームは一人当たりおよそ8000円から泊まります。

このホテルのターゲットにしているのがワーケーションの客です。

そのワーケーションの取り込みに力を入れているのが軽井沢プリンスホテル。

施設を64億円かけて改装し、4月下旬にリニューアルオープンしたのです。

今回ワーケーション向けの70室を増設。

温泉棟も新たに作りました。

自慢は季節の移ろいを感じる大きな露天風呂。

ホテルの敷地内にあるコテージではグループでワーケーションができるプランを用意しました。

3人で泊まれば一人一泊11000円。

平日の仕事を終えたら週末はゴルフをしたり、アウトレットモールで買い物も楽しめます。

来月までは既に部屋の7割に予約が入っています

今後は閑散期にワーケーションの客を取り込んで稼働率をさらに上げる計画です。

軽井沢の街を走ると、あちこちに建設中の住宅やマンションが目に付きます。

テレワークの普及から軽井沢と東京の2拠点で生活する人などが増えていると言います。

その影響で今、別荘が売れに売れているというのです。

軽井沢駅から車で5分、築15年の別荘。

4LDKで延べ床面積は243平方メートル。

浴室は全面総檜作りです。

900平方メートル近くの土地がついて価格は2億2000万円。

1億円を超える別荘が次々に売れていくといいます。

別荘人気が沸騰中の軽井沢で手頃な価格のものがあるというので尋ねると。

現れたのは新築の平屋の建物。

蓄電池に屋根には太陽光パネル。

およそ1000平方メートルの土地付きで価格は5980万円。

建物の間取りは、シンプルなワンルームで延べ床面積は42平方メートル。

部屋を有効に使うための工夫も。

実はこの別荘クリエイティブディレクターの佐藤可士和さんが監修しました。

さらに別荘を購入しやすくするある仕組みが。

購入から5年後であれば、建物の51%分と購入時の土地代を合わせておよそ4800万円で買い取ってくれます。

ワーケーションや手頃な価格の別荘など、日本を代表する避暑地軽井沢の今変わりつつあります。

サムスン営業益5割増

韓国のサムスン電子が発表した今年4月から6月までの決算は、本業のもうけを示す営業利益が12兆5000億ウォン、日本円にしておよそ1兆2000億円となり、1年前と比べて5割増えました。

半導体の価格が大幅に上昇したことに加え、テレビや家電も好調で市場の予想を上回る業績となりました。

予算要求100兆円超へ

政府は今日2022年度予算の編成に向けて、各省庁が予算を要求する際のルールとなる概算要求基準を閣議了解しました。

高齢化などに伴う社会保障費の増加や新型コロナウイルスの対策費用を計上し、要求総額は8年連続で100兆円を超える見通しです。

こども庁、年末に基本方針

政府は菅総理大臣が意欲を示しているこども庁の創設に向け、関係省庁による作業部会の初会合を開きました。

加藤官房長官は省庁間の縦割りを排し、子供の視点に立った政策を推進する必要があると強調し、新たな行政組織に関する基本方針を年末に取りまとめると表明しました。

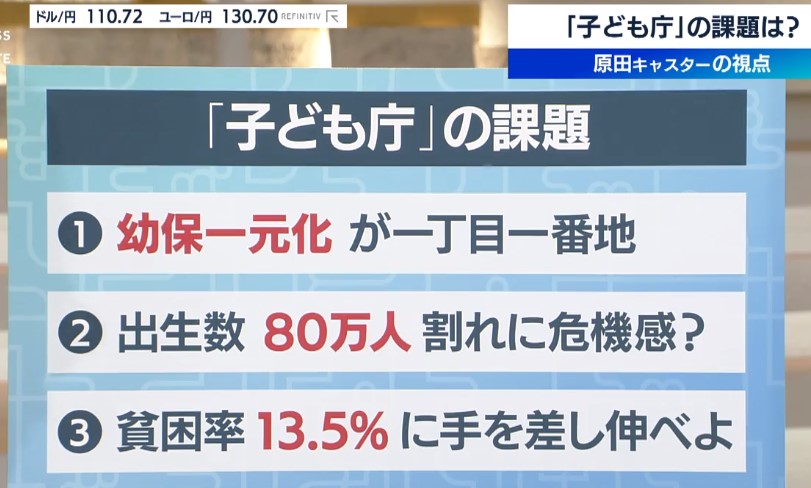

こども庁の課題は

原田さん

まずやらなくちゃいけないのが幼保一元化。

幼稚園は今文部科学省、保育所は厚生労働省が管轄をしているために全く別れたようなことになっていて、例えば大都市で保育所が足りない時に少子化で小学校が減っている。

そこに保育所を移せば場所ができるんですけれど、自治体に至るまでこの縦割りが入ってるんでなかなかできない。

二つ目は少子化。

今年コロナの影響もあって80万人を割るんじゃないか。

団塊の世代の1年間に生まれたのが260万人なんですよ。

だから1/3にもならない大変に縮んでる社会です。

どう対策を作るか。

もう一つは貧困率。

これは厚労省の調査によると13.5%っていうことで、国際機関の調査で見ても、片親世帯の子どもの貧困率ってのは相対的に非常に高いと言われてるんです。

日本の場合、そういったものに手を差し伸べないと分断されない社会があるのに、そういうところに問題が生じるんじゃないかなと。

卵の価格急騰

キューピー株価にも影響

内食需要が伸びる中、鳥インフルエンザの感染拡大で卵の生産量が減ったことが価格を押し上げました。

今日の東京市場の卸値はMサイズ1kgが250円でした。

卵を原材料とするマヨネーズにも影響が出ています。

食品大手のキューピーは卵や食用油の価格高騰を受け、今月からマヨネーズを最大で10%値上げしました。

市場ではこうした原材料価格の高騰が長引くと見て、今日のキューピーの株価は一時およそ4カ月ぶりの安値となりました。

今後の卵の価格の見通しについて市場関係者は新しいひなが卵を産み始める11月頃までは高値が続く可能性が高いと見ています。

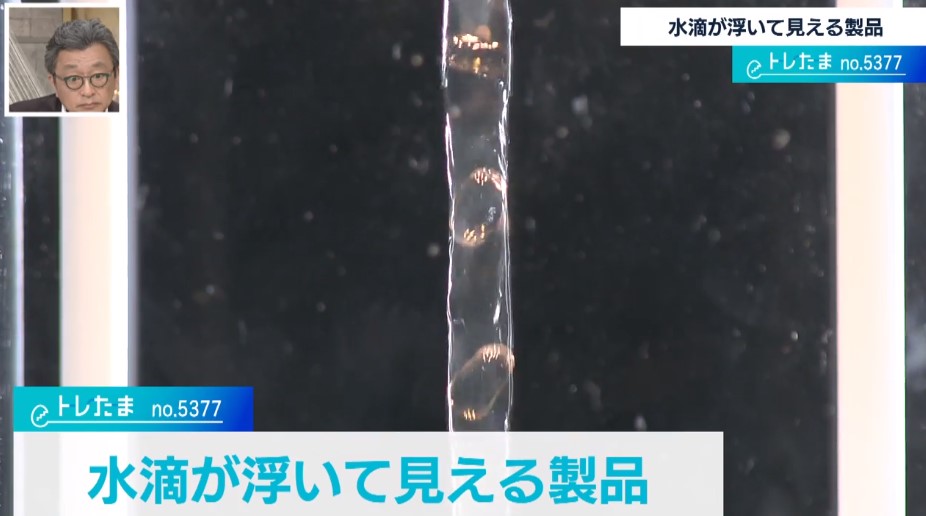

トレたま:水滴が浮いて見える製品

File-5377

今日のトレたまは目の錯覚で水滴が宙に浮いているように見えるアロマディフューザーです。

なぜ水滴が目に見えるんでしょうか。

水滴が含まれた水が流れ落ちているんですが、そこに肉眼では分からないほどの速さで点滅するLEDのライトを当てると、目の錯覚が起きて水滴が浮いているように見える。

さらにボタンを押して光の点滅のタイミングを変えることで水滴の動きも調整できるんです。

もともとシステムエンジニアでしたが、ものづくりをしたいと思いおよそ2年間試行錯誤を重ね、この製品にたどり着きました。

先月末、この製品をクラウドファンディングサイトで紹介したところ、予想を遥かに上回るおよそ200人の方から合わせて550万円もの資金援助の申し出がありました。

ただ設計以外にも製造から梱包発送まで全て一人で行っているので嬉しい悲鳴もあるようです。

アロマディフューザー「アンドロップ」

3万3000円

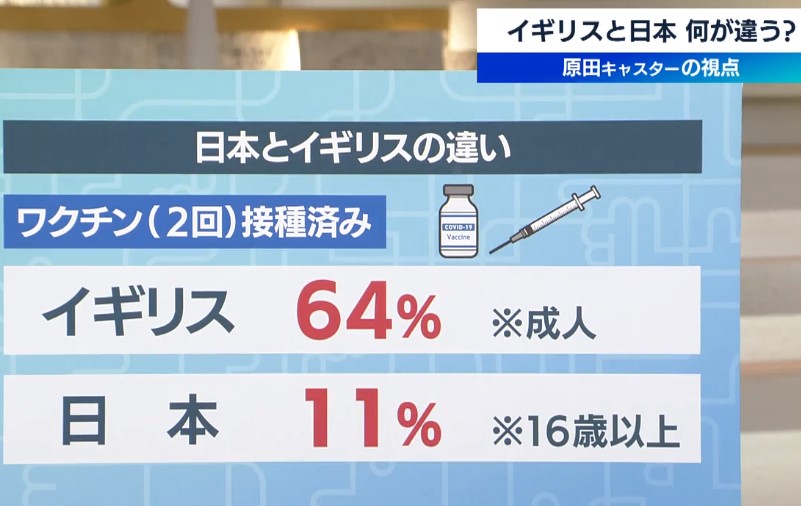

イギリスと日本、何が違う?

原田さん

ユーロ2020サッカーの欧州選手権の準決勝、ロンドン中心部のスタジアムに6万人を収容した。

イギリスは1日24000人感染してるんです、日本のピークの4倍以上。

これはワクチンがやっぱり早く接種されたから、感染者はそういう状況ですけれど、入院者・死亡者は少ない。

4日の例えば死亡者は15人しかいない。

2回接種済みはイギリスでは成人の64%、日本は16歳以上で11%。

これは大きな差ですね。

結局接種が五輪に間に合わなかった。

- 前の記事

WBS 2021/7/6(火) 2021.07.07

- 次の記事

WBS 2021/7/8(木) 2021.07.09